1.はじめに

予防と健康管理ブロックの講義の一環として、水俣病訴訟に関するビデオ、および遺伝子タイプに合わせたオーダーメイド医療に関するビデオを見た後、選択したキーワードを用いて学術論文を検索し、その内容を踏まえて考察を行いました。

2.選んだキーワード

「中毒」と「ニューロン」の二つのキーワードを使って論文を検索しました。

3.選んだ論文の内容の概略

水俣病(メチル水銀中毒症)の病因について

―最新の知見に基づいての考察― (最新医学57巻10号)

衞藤 光明

はじめに

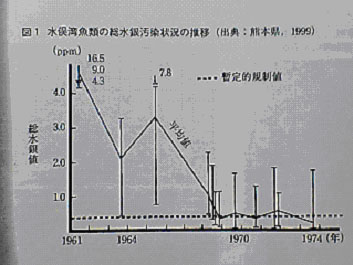

高濃度メチル水銀の汚染により水俣病(メチル水銀中毒症)が発生した真の原因は、チッソ水俣工場のアセトアルデヒド生産工程の助触媒を変更したことであるとされる。すなわち、1932年からアセトアルデヒドの生産が開始されていたが、1951年8月に水銀触媒の活性維持に用いる助触媒を、それまで使用していた二酸化マンガンから硫化第二鉄に変えたことにより、排水中のメチル水銀産生が急増した。1953年頃から神経症状を持つ患者が発生し始めていることから、助触媒の変更が原因であることが実証された。1968年に政府統一見解が出され、工場からのメチル水銀排出が停止して以降、水俣湾魚類の汚染は激減しており(図1)1976年以降の患者発生は見られない。このことから、慢性発症水俣病の概念は高濃度汚染時期にメチル水銀中毒症に罹患した後遺症であると考えられるに至った。

1968年に水俣病の原因がメチル水銀中毒症であると公的に認められるまでに様々な原因説が出されたが、1959年にはすでに熊本大学医学部水俣病研究班が有機水銀中毒であるとの見解を出しており、現在では高濃度メチル水銀の影響で初期病変としての脳浮腫の発生や、脳障害の選択性の出現が知られている。また、臨床症状で注目すべき視野狭窄の発症機序も解明され、四肢末端の感覚障害が、汚染時期が限定されたことで、末梢神経の再生によって改善することも判明した。本稿では、コモン・マーモセット実験を踏まえて、最近解明された知見をまとめ、水俣病の病理発生機序について報告する。

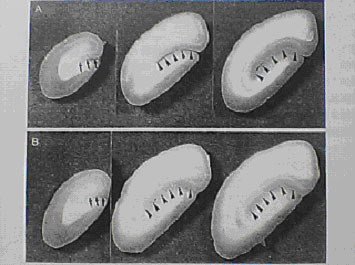

図2 コモン・マーモセット左側後頭葉前頭断

A:コモン・マーモセット、左側大脳半球後頭葉前頭断。対象例。鳥距溝は、

後頭極(矢印)を除き、前方部(矢頭)では隙間が見える。

B:コモン・マーモセット、左側大脳半球後頭葉前頭断。鳥距溝は、

後頭極(矢印)では対象例と差がないが、前方部(矢頭)は浮腫に

よって圧迫され、隙間がなくなっている。

水俣病の病理発生機序

1.水俣病の大脳選択的障害機序について

ヒト水俣病剖検例では、大脳では鳥距溝周辺の鳥距野、中心溝周辺の中心後回および中心前回、Sylvius溝周辺の中心後回および横側頭回に選択的障害が見られ、その障害部位に応じて、視野狭窄・視力障害、感覚障害、運動障害、難聴が出現する。

コモン・マーモセットを用いて、この大脳選択性障害を実験的に証明した。メチル水銀を多量投与した後に剖検し、鳥距溝に浮腫を確認した(図2A・2B)。初期に脳浮腫が起こることにより深い脳溝の周囲の皮質は圧迫され、循環障害を起こすことによりメチル水銀の毒性作用が増長され、皮質神経細胞の破壊・消滅を来たすことが考えられる。

2.視野狭窄の発症機序

水俣病では両側性求心性視野狭窄が出現する。病理学的には鳥距野の前位部の病変が後頭極よりも強い。解剖学的に、鳥距野の前位部は視野の周辺部を支配している。鳥距溝は前位部が深く、脳浮腫によりこの部位の皮質は圧迫されやすいために病変を形成する。

3.小脳病変の発生機序

水俣病患者には、小脳病変により小脳性失調症が出現する。コモン・マーモセットの実験から、初期には大脳と同じく脳浮腫が見られ、小脳脳溝が圧迫されるために顆粒層上層部に循環障害を起こして神経細胞が破壊・消滅すると考えられる。

4.感覚障害の責任病巣

水俣病の感覚障害は四肢末端のしびれ感で始まり、感覚中枢である中心後回の全体には明らかな病変が認められる。感覚障害は中枢および末梢神経病変によって起こり、その関与の度合いは不明である。コモン・マーモセットの実験では、メチル水銀中毒の初期では末梢神経の髄鞘には変化がなく、軸索変性が著明であることが実証された。劇症例では明らかな軸索変性とともに髄鞘の破壊、マクロファージの浸潤を確認し、ヒト剖検例でもそれを証明できた。水俣病では脊髄後根神経節は比較的保たれているため、末梢神経は再生が可能である。水俣病の感覚障害を考えるときは、メチル水銀の汚染時期を考慮する必要がある。チッソ工場から排水が停止されてから約1年半後の1969年12月9日に行われた腓腹神経生検では、電顕的に不完全再生有髄神経線維所見が記載されている。

おわりに

コモン・マーモセットを用いた実験で、劇症型水俣病、急性発症水俣病および急性発症後の長期生存例を再現できたことが新知見をもたらした。メチル水銀中毒の発生因子として、初期病変の脳浮腫が重要であることが実証され、二十数年前に提唱された、深い脳溝の周囲に限局する病変がメチル水銀中毒に特徴的であるとする、米ワシントン大学のCheng-Mei Shaw名誉教授の仮説をここに実証できたと考える。

水俣病(メチル水銀中毒症)の感覚障害に関する考察

―末梢神経の病理学的所見を踏まえて― (最新医学59巻4号)

衞藤 光明 竹屋 元裕 秋間 道夫

緒言

水俣病の感覚障害は、中枢性病変によるものと脊髄末梢知覚神経病変に由来するものの2つの因子が考えられる。中枢性病変により全身性の感覚鈍磨が生じると考えられるが、水俣病の初期症状である四肢末端の感覚障害については明確でない。

水俣病剖検例では、前根の運動神経と比較して後根の知覚神経により強い病変を呈している。水俣病剖検例では、メチル水銀汚染時期によってその病変が異なることに注目する必要がある。1932年以来アセトアルデヒド産生工場で助触媒として利用されていた二酸化マンガンが、1951年8月以降硫化第二鉄に変更された。マンガンは水銀のメチル化を抑制する作用を有していたが、マンガンの使用中止に伴いメチル水銀の生成が増加し、1968年に工業排水が停止されるまで17年間、水俣湾では大量のメチル水銀汚染が継続した。この時期のメチル水銀曝露歴のある患者においては、被爆量によって出現する病理学的変化は異なると考えられる。また、その後に発症した患者の病変は軽度であると考えられる。さらに、水俣病患者が長期にわたって生存すれば、末梢神経の再生により感覚障害は軽減すると考えられる。

本論文では、水俣病患者の感覚障害と末梢神経病変の相関を、免疫組織化学反応の成績を加えて考察したい。

研究対象と方法

1972~1975年(Ⅰ群)および1984~1987年(Ⅱ群)に剖検され、発症からの経過年数、年齢ともに広範囲にわたる水俣病患者、非水俣病患者の脊髄後根神経神経節、前根、後根を研究対象に免疫化学的検索を行い、従来行ってきたBodian染色および鈴木法による軸索染色と比較した。

臨床症状(感覚障害)の要約

Ⅰ群の水俣病9例中7例に四肢末端の感覚障害が見られている。Ⅰ群の対象例のうち3例には足首以下の限局したしびれ感の記載がある。Ⅱ群の水俣病3症例に表在感覚障害があった。Ⅱ群の対象例の中で、3例には表在感覚障害は認められなかった。

研究成績

軸索染色の鈴木法およびBodian染色では、今回行った免疫組織化学よりも後根神経における微小再生線維をよりよく観察できた。後根神経節内および神経線維内のマクロファージ浸潤の程度を4段階に分類した。免疫組織化学により神経線維の変性程度を縦断切片で観察した結果、PGP-9.5染色では変性神経線維で染色性が低下するので、水俣病症例において後根が前根に比してより強い病変を示していることが証明された。同一症例ではマクロファージの浸潤も同様の傾向を示し、前根では軽度であるが、後根では浸潤が著明であった。水俣病症例では、S-100染色でSchwann細胞核成分増加が後根により強く証明された。Ⅰ群の水俣病患者の前根および後根ともに、変性神経線維の染色性が不良であった。

考察

マクロファージの浸潤に関して、Ⅰ群の水俣病患者では9例中5例において前根よりも後根内の浸潤がより強かった。Ⅱ群の水俣病症例では、胎児性水俣病症例を除いて全例でその差を認めなかった。神経線維の変性およびSchwann細胞核の増加に関しても、同様の傾向が見られた。

以上の成績から、水俣病患者の末梢神経障害は、知覚神経である後根が選択的に侵される傾向があり、前根に比較して明らかに後根に病変が強いことを再確認した。さらに、長期経過例になると、剖検例における末梢神経障害のみの所見では水俣病の診断は困難であることも再確認した。当初の目的であった水銀への曝露時期の違いによる末梢神経再生の程度の違いは、今回の免疫化学的検索では証明できず、電顕的検索がより有効であることが判明した。

発症後20年近く経過しても末梢神経内にマクロファージが浸潤していることから、死に至るまでの経過が神経の再生に大きく影響し、大部分の症例では末梢神経線維の完全再生に至らなかったことが推察される。メチル水銀中毒で末梢知覚神経が傷害されるか否かは、

動物を用いた実験で証明することが必要かつ十分な研究方法と考える。

われわれは、多数の水俣病剖検例を経験して、剖検例における末梢知覚神経病変のみの症例を水俣病と診断することは不可能であると判断し、したがって病理学的に水俣病と診断するには、中枢神経病変を確認することが重要であると報告している。

以上の病理学的所見から、臨床的に水俣病と判断するには感覚障害の存在のみでは困難であり、1976年以降に新しい患者が発見されていないことを考えると、1977年に示された国の判断条件である症状の組み合わせが妥当であると考えられることが改めて認識された。

発症後10年前後の水俣病患者例は、前根病変と後根病変を比較すると明らかに後根病変が強く見られた。しかし、発症後20年前後経過した水俣病患者ではその差は判然とせず、双方に同程度の病変を見る傾向があった。

4.考察

水俣病訴訟やオーダーメイド医療に関するビデオを見て、私は当時の国の対応に問題があったことや、現在でも患者の認定をめぐって争いが続いていることを知りました。また、わずかな遺伝子の違いの組み合わせによって現れる、個人の体質に合わせた医療が研究されていることを知りました。そして、水俣病に関する学術論文を読んで、水俣病の原因や発症機序、病態の変化についてより詳しく知ることができました。

まず、ビデオについて、水俣病訴訟問題では、当時のチッソ工場の排水処理施設の不備を国が見落としていたことや、メチル水銀汚染が発覚した後も食品衛生法適用による漁獲・流通の禁止を行わなかったことなど、当時の国の対応に問題があったことを知りました。また、メチル水銀中毒では中毒の度合いによって症状の重さが連続的に変化するにもかかわらず、一定の基準を設けて患者認定を行うことについて現在でも論争が続いていることを知りました。

このことについて、私はある程度以上の症状を持つ患者のみを補償するのではなく、軽度の患者に対してもその症状に応じた補償が行えるような制度が必要であると考えました。

また、オーダーメイド医療に関するビデオを見て、私は個人間のわずかな遺伝子の違いによって、肥満のなりやすさや高血圧の原因、薬の副作用の出やすさや生活習慣病のなりやすさといった、様々な体質の違いが現れることを知りました。特に、生活習慣病の発症については複数の遺伝子が関与しており、各々の遺伝子が果たす役割は小さいことから、分子疫学的な手法を用いて膨大なデータを扱う必要があることを知りました。

このことについて、私は今後患者一人当たりについて医師が扱う情報はますます大きくなっていくため、それらを整理し、管理する手段が重要であると考えました。

水俣病に関する学術論文を読んで、私は水俣病の発生原因がアセトアルデヒド生産工程の助触媒の変更にあることや、水俣病の診断上重要な感覚障害には中枢性のものと末梢性のものの二種類があること、末梢性の感覚障害は知覚神経の再生により軽減する場合があることなどを知りました。

これらのことから、水俣病の症状は中毒の度合いや時間経過によって変化するため、現在の診断基準に加えてこれらの変化を考慮することが必要であると考えました。

5.まとめ

今回のレポート作成を通じて、私は水俣病訴訟問題やオーダーメイド医療といったビデオのテーマの他に、関連したキーワードを元に学術論文を検索し、参照する方法を学ぶことが出来ました。これらのことをこれからの学習に役立てて行きたいと思います。