侾丏 偼偠傔偵

偙偺搙丄梊杊偲寬峃僽儘僢僋(戝捨愭惗)偵偍偒傑偟偰乽娐嫬墭愼乿偲乽怱嬝乿偺俀偮偺僉乕儚乕僪偱儗億乕僩傪偝偣偰偄偨偩偒傑偟偨丅崱夞丄偙偺俀偮偺僉乕儚乕僪傪梡偄偰堛拞帍Web偱榑暥傪専嶕偡傞偲俁偮偺榑暥偑偱偰偒傑偟偨(帺暘偺挷傋曽偑埆偐偭偨偨傔偙傟偩偗偟偐偱側偐偭偨偐傕丒丒丒)丅偦傟偧傟丂嘆亂暘巕崅寣埑丂嵟怴偺恑曕亃娐嫬僫僲棻巕偺摦柆峝壔懀恑儊僇僯僘儉偺専摙嘇曣懱傊偺昿夞僗僥儘僀僪搳梌偵傛傝堦夁惈旍戝宆怱嬝徢傪掓偟偨怴惗帣偺侾椺嘊怱憻妀堛妛専嵏屻偺怱憻僇僥乕僥儖専嵏帪偵偍偗傞姵幰偐傜偺弍幰旐敋偺専摙丂偲偱偰偒偰堦斣帺暘偑嫽枴傪帩偭偨偺偼嘆偱偟偨偑偙偺榑暥偼嵟嬤偺暔傜偟偔傑偩恾彂娰偵偍偐傟偰偄側偭偐偺偱巆擮側偺偱偡偑崱夞偼嘇偲嘊傪梡偄偝偣偰偄偨偩偒傑偟偨丅

俀丏 曣懱傊偺昿夞僗僥儘僀僪搳梌偵傛傝堦夁惈旍戝宆怱嬝徢傪掓偟偨怴惗帣偺1椺

鶣)偼偠傔偵

旍戝宆怱嬝徢(HCM)偼堎忢側旍戝宆怱嬝嵶朎偵婎偯偔怱幒暻偺尨場晄柧偺旍岤偑婎杮昦曄偱偁傝丄怱幒拞妘偺暻偑旕懳徧宆偵旍岤偡傞偙偲偑懡偄丅偙傟偼怱僄僐乕忋怱幒拞妘偺旕懳徧惈暻旍岤(ASH)偲偟偰擣傔傜傟傞忬懺偱偁傞丅尨場偲偟偰

嘆 曣懱偺摐擜昦

嘇 怴惗帣婜偵枬惈攛幘姵偺帯椕偲偟偰僗僥儘僀僪傪搳梌

仺2師揑偵堦夁惈偺HCM傪敪徢偡傞

丂丂丂 側偳偑偁偘傜傟傑偡丅

丂憗嶻偑梊憐偝傟傞応崌丄戀帣偺攛偺惉弉懀恑傗丄擼撪弌寣偺梊杊偺栚揑偱曣懱偵僗僥儘僀僪搳梌偑峴傢傟傞偙偲偑懡偄丅崱夞偼丄擠怭宱夁拞丄曣懱傊偺僗僥儘僀僪搳梌偑尨場偲峫偊傜傟傞怴惗帣堦夁惈旍戝宆怱嬝徢偑曬崘偝傟傑偟偨丅

鶤)徢椺

丂庡慽丗憗嶻帣丄掅弌惗懱廳帣

丂尰昦楌丗嵼戀33廡3擔掗墹愗奐偱弌惗丅惗壓帪懱廳1856倗丅Apger僗僐傾偼1暘8揰丄5暘9揰偱偁偭偨丅

丂擖堾帪尰徢丗恎懱強尒丄寣塼専嵏強尒偱偼摿婰偡傋偒偙偲偼側偐偭偨丅

丂丂丂丂丂丂丂1擔栚偲3擔栚偺嫻晹X慄幨恀偱偼攛寣娗堿塭偺憹嫮偼擣傔側偐偭偨偑怱嫻妔斾(CTR)58.8亾偲怱奼戝偑擣傔偨仺怱僄僐乕専嵏傪峴偭偨(屻弎嶲徠)

丂丂壠懓楌丗恊懓偵怱嬝徢偺婛墲幰偼側偔丄傑偨撍慠巰偟偨幰偼偄側偄丅

丂丂曣懱偺擠怭宱夁丗愗敆憗嶻偺偨傔擖堾帪傛傝墫巁儕僩僪儕儞250兞偲Mg傪1帪娫摉偨傝1倗偺宱惷柆揑搳梌傪峴偭偨丅偦偺屻擠怭27廡傛傝墫巁儕僩僪僀儞傪300兞傑偱憹検偟偨丅Mg偺搳梌傕懕偗傜傟偨丅Mg偺寣拞擹搙偺捀抣偼7.0mg/dl偱偁偭偨丅偦偺屻弌嶻帪偺擠怭33廡3擔傑偱摨検偺搳梌傪懕偗偨丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂擠怭26廡傛傝擠怭33廡傑偱偺8廡娫丄betamethasone偺搳梌傪峴偭偨丅betamethasone偼1夞搳梌検12.5g(儕儞僨儘儞俆A)偺嬝拲傪峴偭偨丅搳梌曽朄偼1擔1夞丄廡2夞偢偮丄寁16夞搳梌偟偨丅宱夁拞偵擜摐偑梲惈偲側傞偙偲偼側偔丄摐擜昦偺崌暪偼側偔丄崅寣埑丄敪擬側偳偺姶愼挜岓傕擣傔傜傟側偐偭偨丅

丂丂丂丂擖堾屻宱夁丗弌惗帪偺嫻晹X慄偱怱奼戝傪擣傔偨偨傔怱僄僐乕傪峴偭偨丅

佀帋峴帪偵偼怱嶨壒偼挳庢偝傟側偐偭偨丅

強尒丗嘆怱幒拞妘偺ASH

嘇棏墌岴奐懚

嘊寉搙偺塃怱宯奼戝

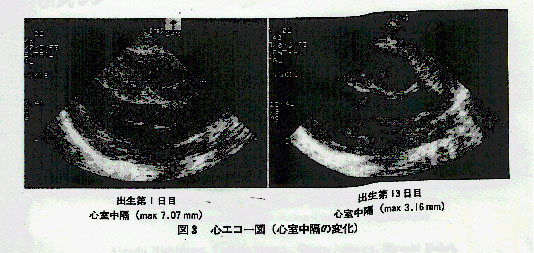

丂慡恎忬懺偼椙岲偱偁傝丄怱晄慡徢忬傕擣傔傜傟側偄偨傔桝塼偺傒偱宱夁娤嶡偲偟偨丅弌惗1擔栚偲弌惗13擔栚傪斾妑偟偨怱僄僐乕偺恾傪帵偡(恾侾)丅怱幒拞妘偺旍岤偼柧傜偐偵夵慞偝傟偰偄傞丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂恾侾

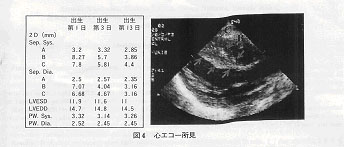

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂嫻晹X慄幨恀忋傕CTR偼52亾傑偱弅彫偟偰偄偨丅偦偺屻偺宱夁偼弴挷偱偁傝懱廳憹壛傕椙岲偱偁偭偨丅怱僄僐乕偼parastanal long axis憸傪梡偄偰宱帪揑偵巤峴偟偨丅long axis憸偱怱幒拞妘傪嵍幒棳弌楬懁傛傝apex曽岦偵3暘妱偟丄A揰丄B揰丄C揰偲掕傔偨丅偝傜偵丄嵍幒屻暻偺暻岤傪廂弅枛婜偲奼挘枛婜偱寁應偟偨丅弌惗1擔栚偵偼HCM偺摿挜揑強尒偱偁傞ASH傪擣傔偨丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂師偵弌惗1擔栚丄3擔栚丄13擔栚偺怱僄僐乕強尒偺曄壔傪帵偟偨(恾俀)丅怱幒拞妘偺旍岤偼B揰偑尠挊偱偁偭偨偑丄恾偵帵偝傟偰偄傞傛偆偵丄弌惗1擔栚奼挘婜偵7.07mm偱偁偭偨傕偺偑丄3擔栚丄4.04mm丄13擔栚偵偼3.16mm偲栺2廡娫偱惓忢壔偟偨丅嵍幒梕愊偲屻暻偵偼曄壔偼傒傜傟側偐偭偨丅B揰埲奜偺怱幒拞妘偺旍岤傕廂弅婜丄奼挘婜偲傕偵夵慞偑傒傜傟偨丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂恾俀

丂丂丂丂鶥)峫嶡

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂杮徢椺偱偼壠懓楌偼傒傜傟側偐偭偨偑丄HCM偵偼偟偽偟偽壠懓撪敪徢偑傒傜傟傞丅堚揱巕妛揑側暘愅傕恑傫偱偍傝丄儈僆僔儞傗僩儘億儈儞側偳傪僐乕僪偡傞堚揱巕偺堎忢偑専弌偝傟傞偙偲傕偁傞丅

丂丂丂丂丂丂丂丂HCM偼怱幒拞妘偺旍岤偑嵍幒棳弌楬偵媦傃丄嵍幒棳弌楬嫹嶓傪敽偆暵嵡惈旍戝宆怱嬝徢(HOCM)偲嵍幒棳弌楬嫹嶓傪敽傢側偄旕暵嵡惈旍戝宆怱嬝徢(HNCM)偲偵暘椶偝傟傞丅塃幒棳弌楬嫹嶓傪敽偆応崌傕偁傞丅杮徢椺偱偼僇儔乕僪僾儔乕朄偱丄嵍幒棳弌楬嫹嶓偵傛傞堎忢寣棳偼擣傔傜傟偢丄HNCM偲恌抐偟偨丅

丂丂丂丂丂丂丂丂HCM偵偍偄偰偼丄怱幒拞妘偺旍岤偼嫟捠偟偨強尒偱偁傞偑丄懡悢偺徢椺偱嵍幒屻暻偺旍岤偵斾傋拞妘偺旍岤偑挊柧偱偁傞丅偙傟偑ASH偱偁傞偑丄Henry傜偼怱幒拞妘乛嵍幒屻暻偺岤偝偺斾偑1.3埲忋偺応崌偵ASH偲婯掕偟偰偄傞丅杮徢椺偱傕怱幒拞妘乛嵍幒屻暻偼2.8偱偁偭偨丅

丂丂丂丂丂丂丂丂傑偨丄弌惗屻偵枬惈攛幘姵傗婥娗巟攛堎宍惉偺帯椕偲偟偰僗僥儘僀僪傪搳梌偝傟偨応崌偵HCM傪敪徢偟偨偲偄偆曬崘偼懡偄丅捠忢丄怱嬝偺旍戝偼堦夁惈偱偁傝壜媡揑側曄壔偵廔傢傞偲偝傟偰偄傞丅Yunis傜偼擠怭拞偵曣懱偵僗僥儘僀僪傪搳梌偟偰怴惗帣偵HCM傪擣傔偨3椺傪曬崘偟偰偄傞丅偦偺側偐偺1椺偼擠怭27廡傛傝僗僥儘僀僪(betamethasone)偺搳梌傪奐巒丄搳梌僗働僕儏乕儖偼崱夞偺曬崘偲摨偠偔丄1擔1夞丄廡2擔偢偮丄寁16夞偺搳梌偱偁偭偨丅傑偨丄1夞偺betamethasone搳梌検傕12mg偲杮徢椺偲傎傏摨検偱偼偭偨丅懠偺2椺偵偮偄偰偼摨條偺搳梌曽朄偱丄偦傟偧傟丄寁8夞丄5夞偺搳梌偱偁偭偨丄傑偨3椺偲傕拞摍搙埲忋偺棳弌楬嫹嶓偼擣傔側偐偭偨(PG15mmHg埲壓)丅

丂丂丂丂丂丂丂丂傑偨丄杮徢椺偱偼曣懱偵擠怭拞丄摐擜昦傗崅寣埑偺崌暪偼擣傔傜傟側偐偭偨偑丄Gutgesell傗崅悾傜偼摐擜昦曣懱帣(IDM)偺ASH偺崌暪傪曬崘偟偰偄傞丅斵傜偺曬崘偵傛傞偲丄IDM偺帣偼崅僀儞僗儕儞忬懺偵偁傞偨傔丄偙偺堎忢側儂儖儌儞娐嫬偑戀帣婜偺拞妘旍岤偵捈愙偐偐傢偭偰偄傞偲峫偊傜傟丄傑偨IDM偵敽偭偨DCM偼堦夁惈偱偁傝堚揱惈偼側偄丅

丂丂丂丂丂丂丂丂杮徢椺偱偼HCM偺壠懓楌傕側偔曣懱傊偺betamethasone偺搳梌埲奜偵尨場偼懠偵峫偊傜傟側偐偭偨丅怱幒拞妘偺旍戝偼堦夁惈偱偁傝丄宱夁娤嶡偺傒偱懍傗偐偵徚幐偟偨丅

丂丂丂丂丂丂鶦)傑偲傔

丂丂丂丂丂丂丂丂曣懱偵betamethasone傪搳梌偟偨偙偲偑尨場偲峫偊傜傟傞HCM傪宱尡偟偨丅betamethasone偺搳梌夞悢偼昗弨揑側傕偺傛傝懡偐偭偨丅擠怭宱夁拞丄曣懱偵摐擜昦偺崌暪偼側偔HCM偺壠懓楌傕側偔尨場偼懠偵峫偊傜傟側偐偭偨丅怱幒拞妘偼擣傔傜傟偢丄宱夁娤嶡偺傒偱懍傗偐偵徚幐偟偨丅

俁丏 怱憻妀堛妛専嵏屻偺怱憻僇僥乕僥儖専嵏帪偵偍偗傞姵幰偐傜偺弍幰旐敋偺専摙

丂鶣)栚揑

丂丂丂怱憻僇僥乕僥儖朄偑傛傝晛媦偟丄堦恖偺弍幰偑巤峴偡傞椺悢傕旘桇揑偵憹壛偟偰偄傞丅弍幰偺X慄旐敋偵偮偄偰丄傑偨偦偺寉尭懳嶔偵偮偄偰偺曬崘偼偡偱偵悢懡偔側偝傟偰偍傝丄堦曽偱曻幩惈堛栻昳搳梌姵幰偺曻幩慄杊岇忋偺庢傝埖偄偵摉偨傞娕岇巘丄傑偨昦搹偱偺摨幒幰傪懳徾偲偟偨曬崘偑庬乆側偝傟偰傞丅偟偐偟側偑傜姵幰偵嬤愙偟偰専嵏丄帯椕偵摉偨傞姤摦柆憿塭丄姤摦柆宍惉弍幰偑曻幩惈堛栻昳傪搳梌偝傟偨姵幰偐傜庴偗傞旐敋偵偮偄偰専摙偟偨曬崘偼彮側偄丅崱夞傢傟傢傟偼怱嬝僔儞僠僌儔僼傿乕専嵏傪庴偗偨姵幰傪憗婜偵専嵏偡傞応崌偺埨慡惈偵偮偄偰丄弍幰旐敋丄曻幩惈堛栻昳墭愼寣塼偺専嵏幒彴傊偺墭愼偺椉柺偐傜専摙偟偨丅

丂鶤)懳徾偍傛傃曽朄

丂丂丂嫊寣惈怱幘姵偺恌抐栚揑偱丄怱嬝僔儞僠僌儔僼傿乕傪幚巤偟偨姵幰傪懳徾偲偟 (奺孮n亖6丄娞婡擻丄恡婡擻偺堎忢抣椺丄掅怱婡擻椺(嬱弌棪50亾枹枮)偼崱夞彍奜)丄201-TlCl(Tl)111MBq丄傑偨偼99m-Tc-Tetrofosmin(Tc)1036MBq傪惷柆拲幩偟偨偁偲丄15暘屻丄18帪娫屻丄2丄3丄4丄5丄6丄7擔屻偵旐敋慄検丄寣塼曻幩妶惈傪應掕偟偨丅

丂丂丂旐敋慄検偼丄崅姶搙僔儕僐儞敿摫懱億働僢僩慄検寁(Aloka:PDM-117)傪梡偄偰應掕偟偨丅億働僢僩慄検寁傪姵幰崢晹偐傜50cm棧傟偨埵抲(弍幰偑埵抲偡傞応強偲壖掕)偵愝抲偟丄1帪娫(専嵏丄帯椕偺偨傔弍幰偑姵幰嬤偔偵埵抲偡傞帪娫偲偟偰壖掕)偺愊嶼慄検傪應掕偟偨丅寣塼拞曻幩妶惈偼丄僨僕僞儖僉儏儕乕儊乕僞乕(Aloka)傪梡偄丄寣塼10ml摉偨傝偺曻幩妶惈傪應掕偟偨丅

丂丂丂傑偨嶲峫僨乕僞傪偟偰丄姤摦柆憿塭専嵏帪偺弍幰X慄旐敋慄検傪弍幰偺嫻億働僢僩偺埵抲偱丄墧僾儘僥僋僞乕偺撪奜偱億働僢僩慄検寁傪梡偄偰應掕偟偨(n亖20)丅

丂鶥)寢壥

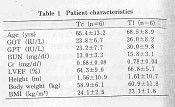

侾丏 姵幰攚宨(恾俁嶲徠)

丂暯嬒擭楊偼Tc孮偱65.4亇13.2嵨丄Tl孮偱68.5亇13.2嵨偱偁偭偨丅椉孮偲傕偵娞婡擻丄恡婡擻偼惓忢撪偱偁傝丄嵍幒嬱弌棪傕惓忢斖埻撪偱偁偭偨丅搳梌偝傟偨曻幩惈栻暔偺戙幱攔煏偵塭嬁傪媦傏偡偲峫偊傜傟傞娞恡婡擻丄嵍幒婡擻偵堎忢偼側偔丄姵幰偐傜偺曻幩擻敪惗偺宱帪揑曄壔傪應掕偡傞偵摉偨傝丄懨摉偱偁傞偲峫偊傜傟偨丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂恾俁

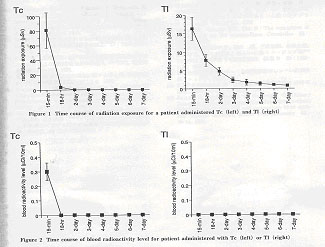

俀丏 旐敋慄検偺宱帪揑應掕

丂Tc傑偨偼Tl搳梌屻億働僢僩慄検寁偵傛傝丄宱帪揑偵應掕偟偨1帪娫摉偨傝偺旐敋慄検傪Fig1偵帵偡丅Tc偱偼搳梌15暘屻丄18帪娫屻偵偦傟偧傟暯嬒81.0兪S倴丄3.5兪Sv偺旐敋慄検傪擣傔偨丅搳梌2擔埲崀偵偼専弌姶搙埲壓偲側偭偨丅Tl偱偼搳梌15暘屻偺旐敋慄検偼16.3兪Sv傪帵偟丄18帪娫偵偼7.7兪Sv傪帵偟偨丅傑偨丄2丆3丆4丆5丆6丆7擔屻偵傕4.7丄2.3丄1.7丄1.3丄1.0丄0.8兪Sv傪帵偟丄偛偔傢偢偐偺旐敋偑慗墑偟偨丅

俁丏 寣拞曻幩妶惈偺宱帪揑應掕

丂堦曽寣拞偺曻幩妶惈偵偮偄偰偼丄Tc偵偍偄偰搳梌15暘屻偵0.3兪Ci偺曻幩妶惈偑擣傔傜傟偨偑丄18帪娫屻偵偼應掕姶搙埲壓偲側偭偨丅Tl偱偼搳梌15暘屻偵偍偄偰傕應掕姶搙埲壓偺曻幩妶惈偱偁偭偨丅(Fig2)

係丏 姤摦柆憿塭専嵏帪偺X慄旐敋慄検丂

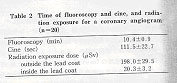

丂摉堾偵偍偗傞姤摦柆憿塭専嵏偺暯嬒摟帇帪娫丄嶣塭帪娫偼10.4暘丄111.5昩偱偁傝丄暯嬒弍幰旐敋慄検偼丄僾儘僥僋僞奜偱198.0兪Sv丄僾儘僥僋僞撪偱20.3兪Sv偱偁偭偨丅(恾係)

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂恾係

丂丂丂丂鶦)峫嶡

丂怱嬝寣棳僀儊乕僕儞僌嵻偲偟偰廬棃斈梡偝傟偰偄傞傕偺偲偟偰Tl偑偁傞

Tl偺挿強丗嘆惗棟妛摿惈偼崅偄

嘇怱幘姵偺昦懺偺攃埇偺傒側傜偢帯椕曽恓偺寛掕傗梊屻偺悇掕偵寚偔偙偲偑偱偒側偄

Tl偺寚揰丗嘆崅壙

嘇敿尭婜偑斾妑揑挿偄(72.9帪娫)仺搳梌検偑惂尷偝傟傞

嘊僄僱儖僊乕偑掅偄偨傔媧廂嶶棎偺塭嬁傪庴偗傗偡偄

丂丂丂伀

嬤擭Tc偑奐敪偝傟偨

丒丒丒嘆暔棟揑敿尭婜偑抁偄(6.01帪娫)仺戝検搳梌偑壜擻

嘇僀儊乕僕儞僌偵揔偟偨僄僱儖僊乕摿惈傪帩偮

丂丂丂丂丂丂忋婰偺Tl傑偨偼Tc惢嵻傪梡偄偨応崌偵偮偄偰丄怱嬝僔儞僠僌儔僼傿乕専嵏屻憗婜偵姤摦柆憿塭丄姤摦柆宍惉弍傪巤峴偡傞応崌偺埨慡惈偵偮偄偰専摙偟偨丅怱憻僇僥乕僥儖専嵏傪擔忢嬈柋偲偡傞傕偺偵偲偭偰傛偔榖戣偲側傞曻幩慄旐敋偼丄摟帇丄嶣塭帪偺傒偑旐敋帪娫偱偁傞偑丄曻幩惈堛椕栻搳梌姵幰偐傜偼専嵏丄帯椕傪峴偭偰偄傞娫拞宲懕偟偰旐敋偟偰偄傞丅姵幰偺偛偔嬤偔偵埵抲偟偰専嵏丄帯椕偵摉偨傞弍幰偺旐敋偵偮偄偰偺忣曬傪柧傜偐偵偡傞偙偲偼丄弍幰偺曻幩慄杊岇偺娤揰偐傜戝曄桳梡偱偁傞偲巚傢傟傞丅

丂杮尋媶偱偼搳梌15暘屻丄18帪娫屻丄2丄3丄4丄5丄6丄7擔屻偺偦傟偧傟1帪娫摉偨傝偺旐敋慄検傪捛愓偟偨丅搳梌15暘屻偼丄媫惈怱嬝峓嵡偵懳偟偰曻幩惈堛栻昳傪搳梌屻捈偪偵嬞媫姤摦柆嶣塭丄堷偒懕偄偰寣峴嵞寶帯椕傪峴偆応崌傪憐掕偟丄18帪娫屻偼妀堛妛専嵏傪擔拞帪娫懷偵巤峴偟丄梻挬姤摦柆憿塭専嵏傪巤峴偟偨応崌傪憐掕偟偰帪娫愝掕偟偨丅

丂崙嵺曻幩慄杊岇埾堳夛(ICRP)偺1990擭姪崘偵傛傟偽丄曻幩慄恌椕廬帠幰偺慄検尷搙偼5擭偛偲100mSv(扨擭搙偵偮偄偰偼50mSv傪尷搙)偲偝傟偰偍傝丄5擭暯嬒偟偰廬帠偟偨偲偡傞偲堦擭摉偨傝20mSv偑慄検尷搙偲寁嶼偝傟傞丅崱夞偺専摙偱偼丄捠忢偺姤摦柆憿塭専嵏帪偺曻幩慄偵傛傞弍幰旐敋慄検偼丄僾儘僥僋僞奜偱198兪Sv丄僾儘僥僋僞撪偱20.3兪Sv偱偁偭偨丅偙傟偵曻幩惈堛椕栻傪搳梌偝傟偨姵幰偵偍偄偰偼丄Tc搳梌15暘屻偱偼81兪Sv丄18帪娫屻偱偼3.5兪Sv偑丄Tl偱偼偦傟偧傟16.3丄7.7兪Sv偑壛傢傞偙偲偲側傝丄僾儘僥僋僞撪偱偼偦傟偧傟偺栺1/10検偺旐敋偑偁傞偲悇掕偝傟傞丅Tc偱偼搳梌検偑懡偄偨傔丄弶婜偺旐敋慄検偼懡偄偑暔棟揑丄惗棟揑敿尭婜偑抁偄偨傔2擔栚埲崀偼慄検偼専弌偝傟偢丄姵幰偐傜偺弍幰旐敋偲偄偆柺偱偼丄摿偵拲堄傪梫偟側偄儗儀儖偲側偭偨丅堦曽偱Tl偱偼丄弶婜偺旐敋慄検偼Tc偵斾傋偰彮側偄偑丄搳梌屻悢擔娫宱夁偟偰傕悢兪Sv偺旐敋慄検偑擣傔傜傟偨丅Tc搳梌15暘屻偵偼丄崱夞偺専摙偺拞偱偼斾妑揑崅偄旐敋偑擣傔傜傟偨偑丄崱擔丄媫惈怱嬝峓嵡徢椺偵懳偟偰傑偢曻幩惈堛椕昳傪搳梌偟丄堷偒懕偄偰姤摦柆憿塭丄姤摦柆宍惉弍傪峴偆偙偲偼傑偩堦斒揑偱偁傞偲偼偄偊偢丄尷傜傟偨巤愝偱偺栤戣偱偁傞偲巚傢傟傞丅Tc搳梌15暘屻埲奜偺旐敋検偼傢偢偐偱偁傝丄僾儘僥僋僞側偳偵傛傞杊岇傪惓偟偔峴偊偽丄捠忢戝偒偔栤戣偲側傞儗儀儖偱偼側偄偲峫偊傜傟偨丅偟偐偟側偑傜偦偺嬈柋偺惈奿忋丄曻幩惈旐敋偑廻柦偱偁傞姤摦柆憿塭丄姤摦柆宍惉弍弍幰偼偝偗偆傞旐敋偼彮偟偱傕寉尭偡傞傛偆怱偑偗傞傋偒偱偁傞丅摿偵慜柺偺傒偺僾儘僥僋僞偱偼丄弍幰偑婍嬶偺弨旛偺偨傔側偳偵屻傠傪岦偄偰偄傞帪偵傕旐敋偼宲懕偟偰偍傝丄拲堄傪梫偡傞丅弍幰偼Tc偱偼2擔娫丄Tl偱偼1廡娫埲忋姵幰偐傜曻幩慄偑弌偰偄傞偙偲傪擮摢偵抲偒丄僾儘僥僋僞丄杊岇傔偑偹丄幷暳僷僱儖側偳傪巊梡偟丄曻幩慄旐敋傪杊偖偺偑朷傑偟偄偲峫偊傜傟傞丅傑偨Tc偼搳梌屻擜拞傊偺攔煏偑懍傗偐偱偁傞偨傔丄姵幰崪斦晹傗擜僶僢僌偺幷暳傕桳岠偱偁傞偲峫偊傜傟傞丅

丂堦曽姤摦柆憿塭専嵏偵偍偄偰偼丄寣塼偺専嵏幒彴傊偺旘嶶傗僈乕僛丄拲幩婍丄専嵏婍嬶傊偺寣塼晅拝偑旔偗傜傟側偄丅曻幩惈堛栻昳搳梌屻偺姵幰寣塼偼墭愼偝傟偰偄傞偲峫偊傞傋偒偱偁傞偑丄崱夞偺専摙偱偼搳梌検偺懡偄Tc搳梌15暘屻偵0.3兪Ci/10ml偺曻幩惈妶惈偑専弌偝傟偨埲奜偼丄應掕姶搙埲壓偺儗儀儖偱偼偁傞偑丄側傞傋偔寣塼傪旘嶶偝偣側偄傛偆拲堄偡傞偺偼摉慠偺偙偲偱偁傞丅

丂丂丂丂丂鶧)傑偲傔

丂怱嬝僔儞僠僌儔僼傿乕専嵏屻憗婜偵姤摦柆憿塭丄姤摦柆宍惉弍傪巤峴偡傞応崌偺埨慡惈偵偮偄偰専摙偟偨丅旐敋慄検偼摟帇偐傜偺慄検偵斾傋偰傢偢偐偱偁傝丄捠忢戝偒偔栤戣偲側傞儗儀儖偱偼側偄偑丄梋暘側旐敋偼嬌椡旔偗傞傋偒偱偁傞丅徠幩拞偩偗偱偁傞摟帇偵斾傋偰丄巆懚妀庬偐傜偺旐敋偼丄姵幰嬤偔偱嶌嬈偡傞弍幰偵偲偭偰栍揰偲側傝傗偡偔丄偙偺偙偲傪擮摢偵抲偄偰専嵏丄帯椕偵摉偨傞傋偒偲峫偊傜傟偨丅姵幰寣塼偺墭愼偵偮偄偰偼丄Tc搳梌屻捈屻埲奜應掕姶搙埲壓偱偁傝丄偦傟傎偳栤戣偲側傜側偐偭偨丅