メチル水銀・毛髪

1.はじめに

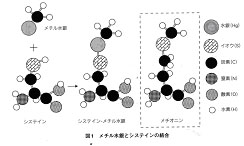

メチル水銀は水俣病の原因物質として広く知られています。水俣病は工場廃液に含まれていたメチル水銀が海に流され、そのメチル水銀を多く取り込んだ魚介類を長期に摂取しておこった中毒性疾患であり、人為的な原因で生じたものである。しかしながら、メチル水銀は微量でありながら自然界に常に存在している。火山などにより噴出した水銀の一部が微生物によってメチル化されるからである。そのため、魚介類は多かれ少なかれメチル水銀を含んでいて、食物連鎖の上位にいる大型の方が小型魚より高い水銀を含んでいることになる。メチル水銀は、システインというアミノ酸と結合しやすく、別なアミノ酸であるメチオニンと似た構造を作り腸管から体内に用意に吸収されていく。(図1)そのため、魚を多く食べる日本人は微量ながらメチル水銀を常に摂取していることになる。しかし、魚介類は良質なタンパク質源、脂質源であり、魚介類の上手な摂取は栄養学的にも重要である。したがって、豊富な魚介類を安全に摂取するために、自分の体内のメチル水銀値や魚介類の種類による水銀含有量の違い、摂取量に関する正確な情報を知っておく必要がある。

2.選んだキーワード

毛髪・メチル水銀

3.選んだ論文の内容の概略

毛髪を試料とした水銀測定と情報提供

国立水俣病総合研究所センターでは、一般の方々が健康相談室で、自分の体内のメチル水銀値を知ってもらい、水銀に対する理解を深めてもらうことを目的に、2001年9月より来館者中の希望者を対象に毛髪水銀分析を実施し、情報提供を開始した。システインに結合して体内に入ったメチル水銀は、血液を介してさまざまな臓器に運ばれる。システインを多く含む毛髪は、メチル水銀が長くとどまる組織で、その濃度は体内に取り込んだメチル水銀量のよい指標となる。これまで2700名のかたがたが利用されているが、昨年度の厚生労働省の発表もあり、毛髪水銀値測定や魚と水銀に関する問題にも関心が高まっている。活動報告を行ったものを下記し、水銀と健康に関する問題点についてである。

対象

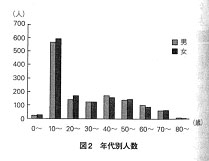

2001年9月から2003年12月までの総数鵜2737名(男性1535名、女性1384名)を対象とした。年代分布を図2に示した。

アンケートと調査

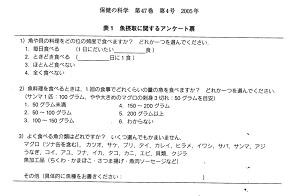

毛髪採取と同時に魚介類の摂取量とその種類に関してアンケート調査を行った。

毛髪水銀値測定

毛髪中の水銀濃度は、約1mg(5cmくらいの毛髪2本分)で測定可能である。水銀測定は加熱機か原子吸光法で行った。まず採取した毛髪を外表の不純物を除いた後、細かくはさみで裁断し、正確な重量を測定を行った。そして800℃で数分間加熱して水銀を聞かさせ、生成した水銀蒸気量を測定した。測定値は総水銀値であるが、毛髪に含まれる水銀はほとんどメチル水銀と考えてよく、この値が体内に取り込んだ最近のメチル水銀量を表すと考えられる。

結果

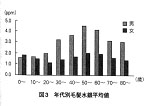

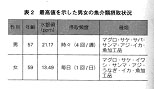

各年代の平均水銀値の結果を図3に示した。全体の平均値は男性で2.67ppm(0.11?21.17 ppm)女性で1.54ppm(0.04?13.49 ppm)であった。(ppmとは重さの割合のことで、1/100万をあらわす。すなわち、1ppmとは1kgあたり1mgの水銀を含むことになる。)年代別分布でも女性で低く、特に20代の女性で低い結果であった。毛髪中の水銀は1回のパーマ処理で20?30%低くなることがわかっており、女性の値が低くなる原因のひとつはパーマによるものと推測される。男性壮年期には高い傾向が見られた。毛髪摂取のおりに実施した魚介類の摂取量や種類などのアンケートのけっかともあわせると、20代の女性では魚介類の摂取量が少ないことがわかっており、この年代のメチル水銀値は魚介類の少ないことによると考えられた。また、水銀値が高い男性壮年期では魚の摂取量が多く、特に大型の摂取量が多かった。男女の最高値を示した例の魚介類摂取状況を表2に示したが大型魚の摂取量が多いことが明らかとなった。

女性で5ppmを超えた値を示した例を表5にまとめた。最高値は59歳の方13.49 ppmであった。5?10 ppmの方が16名みられたが、このうち10名は10?30代であった。

考察

1990年のWHOの報告によると、成人では 毛髪水銀値が50ppm以上で健康影響がでるおそれがあるとし、胎児では母親の毛髪水銀値が10?20ppmで発達障害が現れる可能性があるとした。WHO/FAO合同専門家委員会では母親の水銀値が14ppmを超えると胎児に軽度の発達障害が現れる可能性があると報告競れた。今回まとめた中ではパーマにより測定低値化を考慮しても妊娠可能域の女性には幸いこの値に達した例はみられなかった。

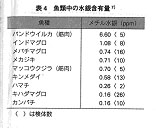

メチル水銀は体内に取り込まれると、さまざまな組織に分布する一方、排泄もされる。程度の差はあるものの各組織には毒性防御機構がそなわっていて、メチル水銀は細胞内の毒性防御因子であるグルタチオニンと結合し、細胞外へ排出される。メチル水銀の人体での半減期は約70日とされている。したがって、体内のメチル水銀を減らすにはまず摂取するメチル水銀量を減らすことが第一となる。魚介類に含まれるメチル水銀量は種類によって、また地域によっても異なっていて、食物連鎖の上位に位置する魚の方が高い値を示す。魚肉に含まれるメチル水銀値の日本における安全基準は0.3 ppmであり、これ以下では一生食べ続けても健康影響は無いとされている。マグロなどの大型肉食魚や斤目代などの深海魚、鯨などの海洋哺乳類ではこの値を超えて水銀濃度がたかいものがあり(表4)、毛髪水銀値が高い方はこのような魚の摂取には注意が必要である。今後、メチル水銀推定曝露レベルを考慮した魚介類摂取に関するメチル水銀のリスクコミュニケーションも必要になってくると思われる。

メチル水銀は大量に、長期に体内に取り込まれると感覚障害、運動失調、視覚、聴覚障害、など神経障害を引き起こす。現在の我が国では危険は無いといえるが、しかし、低濃度長期摂取の影響についてはまだ不明な部分が残されていて研究が続けられている。

2003年のWHO/FAO合同専門委員会では、胎児に軽度の発達障害が現れる可能性があるとした母親の毛髪水銀値14ppmをもとに、胎児を保護するのに十分な値として暫定的耐容週間摂取量を1.6μg/kg/weekとした。この新基準値は毛髪水銀濃度で2.2ppmに相当し、胎児影響を考慮したあまねく安全性を確保するための値とみなされる。一方、わが国のメチル水銀の摂取量の基準値は、1973年厚生省によって定められた"体重50kgの成人で0.17mg/week"というもので、この値は毛髪水銀レベルで約5ppmに相当する。両者には開きがあり、今後更なる研究とともに議論が進められなければならない。

中毒物質の健康影響を考える場合、その摂取量に加え、摂取する側の中毒物質に対する感受性も考慮されなければならない。つまり、同じ量を摂取しても、出てくる症状、毒性発現は個人によっても年齢によっても差があると考えられるからである。胎児に対する健康影響に配慮した魚介類の摂取に対して注意喚起が行われたのは、まさにその理由によるものである。特に低濃度摂取の場合は、個人の感受性に対する研究が重要になってくると思われる。現在、水銀と自閉症や、歯アルマガムの健康影響などが話題となっている。したがって個人の感受性の問題、遺伝子の発現にまで研究、議論をすすめる必要があると思われる。そして、個々人の情報を見つめた、予防と治療すなわち個別化医療が低濃度環境物質の分野でも今後必要になってくると思われる。

胎児性メチル水銀暴露による小児神経発達影響

水俣病で代表されるメチル水銀中毒は日本のほかIraq中国などの国々でメチル水銀の工場排出あるいは食品汚染を介して集団発生した。日本における水俣病(1956年)では、原因究明の家庭において疫学調査の重要性が確認された点で注目に値するが、因果関係の推定に焦点を当てざるを得ない状況にあった。Iraqのメチル水銀中毒ではメチル水銀殺虫剤で処理された種子小麦パンの原料として使用した農家を中心に多数の犠牲者を出した。この歴史的意義は水銀の人体影響のおこる濃度を推定したことであろう。米国EPAはこのデータに基づいて、メチル水銀の人体への基準摂取量を一日あたり0.1μg/kg以下とした。しかしながら、これらの事例はいずれも摂取量に照らして普通の食生活と大きくかけ離れた状況下で生じたものである。

最近のメチル水銀を巡る関心は上述のような高濃度水銀曝露の影響ではなく、次世代影響の起こりうる臨海濃度(critical concentration)がどれくらいかということに推移しているように思われる。地殻ガスや産業活動によって大気中へ放出される無機水銀は、微生物や魚介類の体内でメチル化され、食物連鎖により大型魚や魚を捕食する哺乳動物へと濃縮される。そして、これらを人が多食することによって発言する健康影響の可能性が懸念されている。水産物由来の水銀が人において検出された事例はNew Zealand, Seychelles, Maderia諸島, Papua New Guineaで確認されておりそのうちNew Zealand, Seychelles, Faroe諸島では水銀曝露による次世代影響に関する大規模な疫学調査が1980年代後半に開始された。米国National Academy of Science(NAS)の委員会は「NPAの基準摂取量見直しのための重要な研究としてFaroe諸島の研究を再利用すべきである」との最終結論を2000年7月に発表した。本稿はNASが注目した諸島における胎児性メチル水銀曝露による小児神経発達影響に関する国際共同研究の概要とともに、臨海濃度算出の方法の一つとして近年脚光をあびつつあるbenchmark doseの考え方について述べる。

Faroe諸島における水銀曝露状況

1980年代半ばにFaroe諸島の小漁村に妊娠可能な女性53名の血液中水銀濃度の中央値は12.1μg/l(範囲2.6?50.1)でありDenmark女性の中央値1.6μg/lの約8倍であった。このため本格水銀調査が1986年から翌年12月末までの調査で、毛髪および胎盤摂取ができ、かつ妊娠家庭、妊娠中の鯨および魚の摂取量、飲酒、喫煙等の質問調査ができた。(1022名)

Faroe諸島が対象集団として選ばれた理由は、水銀曝露の範囲が広いことに加えて、言語・文化が北欧権に属し、社会が均一かつ緊密であったことによる。その上、曝露が自然の状態に近いという条件を兼ね備えていた。臍帯血中水銀濃度の中央値は24.2(0.5〜351) μg/l、母親の毛髪水銀濃度の中央値は4.5(0.2〜39.1) μg/lであったこれらの水銀濃度は、月当たりの鯨肉の摂食回数あるいは週当たりの魚摂取回数が多くなるにつれ、有意に高くなることが認められた。

終わりに

鯨肉は水銀含有量が高くかつFaroe住民の主たる水銀曝露源であることから1鯨肉を食べる制限の指導をし、1998年〜1999年で10μ/g3%に低下した。予防医学の究極の目的の1つが治療を必要としない人々において、健康を脅かすリスク要因を取り除く」ことであるならば、メチル水銀やPCBの曝露を抑制することによってFaroe諸島の人々の次世代リスクを減らすことは真に実践的予防医学そのものである。日本に新たな環境疫学的研究において経験が生かされ、かつその結果予防医学に結びつくであろう。非顕性レベルの生態影響が出現し始める有害因子の臨界濃度で議論されることが今後検討されるべきである。

4.選んだ論文の内容と、ビデオの内容から、自分自身で考えたことを、将来医師になるめで捉えた考察

水俣病がどのような病気かをある程度知ってはいたが、病気として認められていない人が大勢いて、賠償もとても少ないことに驚いた。この人為的な事故が再び起こらないように、そして未知なる医療中毒症状に対してマニュアル的対応ではなく、総合的に判断し、患者の訴えをよく聞き、これ以上同じような過ちが起こらぬように、この事件から学ばなくてはならないと思う。

メチル水銀など人体に悪影響を与える物質は身の回りに無数にあり、人体はそれに対する防御システムを備えている。毒素を排出し、正常な環境を体内で保っているのである。しかし、ある一定以上の毒素が体内に侵入すると排出する機構が間に合わず体内環境を正常に保てず、体に異常が起こる。その一定以上の毒素が体に入らないようにするためにはどうすればよいか。たとえば、食事からの摂取を見直す、たとえば、環境を見直す、いろいろ原因があるだろう。しかし、まず必要になるのが、どれだけ体内に入ると影響が出るのか?という点である。まずは臨界濃度を知った上で、毒素の含有量の違い、摂取量に関する正確な情報を上手に活用しなくてはならない。

この事件でもうひとつ重要な点をあげるならば、患者が国から水俣病と認定されていない人が大勢いることである。この認定制度は見舞金契約でお金を支払うべき者かを決めるものであった。水俣病の認定制度で水俣病に認定するということはチッソ(メチル水銀を垂れ流した工場)がお金を支払うということである。患者をたくさん認定するとチッソが支払うお金がたくさんいるようになり、チッソが支払えるお金には限りがあるので、認定患者が多くなりすぎるとチッソが倒産してしまう。チッソが倒産すると認定患者にお金が払えなくなり、社会問題になってしまう。それで政府は認定の基準を厳しくして、チッソが支払うお金が増えないように、チッソが倒産しないようにしたために、認定されない患者が増えたのである。そのような認定されていない患者は、生活できない苦しさと、病名をきちんと認めてもらえない苦しみと、二重にのしかかっているのである。そのような中、今年2006年5月1日で、水俣病が硬式に発表されてからで50年になります。しかし水俣病は未だ解決されていません。医師としての対応が患者に問われ、患者のためにできることを模索し続けなくてはならないと思う。

5.まとめ

医師というものがミクロとマクロの現実を行き来して、目の前の患者を診るのはもちろん、今見えていない、未来の患者を見ていかなくてはならないと思う。そして、マクロをみるためには正しい情報が必要になってくる。このような人体にとって有害な物質の臨界濃度というものの測定は難しい。だが子供にとってはとても重要な情報となるので追求していって欲しいと思う。

参考文献

保険の科学 第47巻 第4号2005年 P.313-317

「毛髪を資料とした水銀値測定と情報提供」

日衛誌 第57巻 第3号 2002年9月 P.564-570

「胎児性メチル水銀曝露による小児神経発達影響」