丂

丒偼偠傔偵

偙偺儗億乕僩偼梊杊偲寬峃娗棟僽儘僢僋島媊偵偍偄偰丄係/俈丄係/侾係偵嫙棗偟偨價僨僆偺撪梕偲丄帺暘偱慖傫偩俀偮偺僉乕儚乕僪傛傝Pub Med偐傜専嶕偟偨榑暥偐傜嶌惉偟偨傕偺偱偁傞丅偙傟傑偱偺堛椕偱偼峴傢傟偰偄側偐偭偨丄堚揱巕儗儀儖偺夝愅傪嬱巊偟偨僆乕僟乕儊僀僪帯椕偵偮偄偰丄偦偺栤戣揰偵偮偄偰弎傋偨丅

丒慖傫偩僉乕儚乕僪

丂丂丂

乽nucleotide sequence乿

乽obesity乿

丒慖傫偩榑暥偺撪梕偺奣棯

丂乽僸僩偺廳搙旍枮偲俧俙俢俀懡宆偲偺娭楢惈傪

棤晅偗傞崻嫆偺寚擛偵偮偄偰乿

丂丂丂怱憻寣娗偺昦婥偵傛傞滊昦傗巰朣偑媫寖偵憹壛偟偨偙偲偱丄乽旍枮乿偼偄傑傗丄俀侾悽婭偺戝偒側岞廜塹惗偵偍偗傞栤戣偲側偭偰偄傞丅

旍枮偼俀宆摐擜昦傗丄崅寣埑丄崅帀寣徢丄怱晄慡偵嫮偄娭傢傝傪帩偭偰偄傞丅偙傟傜偺昦婥偺徢忬偼僋儔僗嘨偺旍枮乮BMI亜係侽乯偺恖偵廳偔丄傑偨偙偺恖偨偪偼偙傟傜偺昦婥傪摨帪偵姵偭偰偄傞偙偲偑懡偄丅偦偺旍枮偵偍偗傞丄堚揱揑梫場偺廳梫惈偼丄偙傟傑偱憃巕傗梴巕偵傛傞幚尡偵傛偭偰椙偔妋偐傔傜傟偰偒偨丅尰嵼偱偼旍枮偵偍偗傞堚揱揑梫場偲娐嫬揑梫場偺懚嵼偼妋棫偝傟丄堚揱揑梫場偼摿偵廳搙偺旍枮傗丄庒擭偐傜偺旍枮偱嫮偔傒傜傟傞偲尵傢傟偰偄傞丅

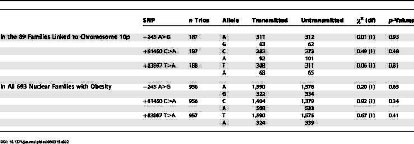

丂丂丂丂愼怓懱侾侽倫侾俀椞堟偺丄廳搙旍枮偲偺廳戝側娭楢惈偼丄埲慜偵採彞偝傟偰偄偨丅偦偺娭楢傪帵偡丄嫮椡側徹嫆偼俢侾侽俽侾俋俈儅乕僇乕偱偁偭偨丅偙偺儅乕僇乕偼僌儖僞儈儞巁僨僇儖儃僉僔儔乕僛俀乮俧俙俢俀乯堚揱巕偺俈斣栚偺僀儞僩儘儞偵傒傜傟丄偙偺堚揱巕椞堟偼僌儖僞儈儞巁僨僇儖儃僉僔儔乕僛偺俇俆倠俢倎偺僒僽儐僯僢僩俧俙俢俇俆傪僐乕僪偟偰偄偨丅

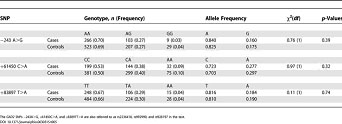

丂丂丂丂嵟嬤偺尋媶偱丄俧俙俢俀偼僸僩偺旍枮偵娭楢偡傞偲偄偆徹嫆偑敪昞偝傟偨丅偙偺尋媶偱偼丄侾俉俉偺妀壠懓偐傜俇侾俀恖傪懳徾偲偟偰丄俧俙俢俀偺偆偪偺丄俁偮偺堦堚揱巕懡宆俽俶俹倱乮亅俀係俁丂俙亜俧丆亄俇侾係俆侽丂俠亜俙丆亄俉俁俉俋俈丂俿亜俙乯偑僋儔僗嘨偺旍枮乮BMI亜係侽乯偵娭楢偑擣傔傜傟傞偲庡挘偝傟偨丅偙偺尋媶偱偼俆俈俆椺偺働乕僗僐儞僩儘乕儖尋媶乮働乕僗偲椶帡偟偰偄傞偑幘昦丄偁傞偄偼娭怱偺偁傞忬懺傪帩偨側偄懳徾幰乯偲丄俇係俇恖偺傗偣偰偄傞懳徠傕帵偝傟丄傑偨丄亅俀係俁丂俙亜俧偺俽俶俹偺昦懺惗棟妛偱偺栶妱傪愢柧偡傞傛偆側幚梡揑側僨乕僞傕帵偝傟偨丅

丂丂丂丂偙偺榑暥偱偼丄慜弎偺榑暥尋媶傪摜傑偊丄偙傟傪専徹偡傞偨傔偵埲壓偺尋媶傪峴偭偨丅

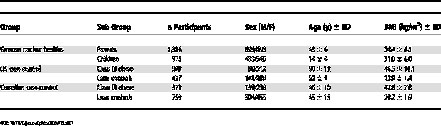

丂丂丂丒壠懓惈偵婎偯偄偨僥僗僩偲偟偰丄俇俋俁偺妀壠懓偐傜俀俁俆俋恖偺僎儖儅儞宯僇僼僇僗恖偺旍枮偲俧俙俢俀俽俶俹倱偺娭學惈傪挷傋偨丅乮偙偺応崌偺妀壠懓偼丄旍枮偺巕嫙偲偦偺摨朎丄偦偟偰椉恊偱峔惉偝傟傞丅乯

丂丂丂丒働乕僗僐儞僩儘乕儖尋媶偲偟偰丄擇庬懓偺杒傾儊儕僇宯僇僼僇僗恖丄傾儊儕僇崌廜崙偲僇僫僟偺僇僼僇僗恖乮僋儔僗嘨偺旍枮幰偲傗偣偨恖乯偺旍枮偲俧俙俢俀俽俶俹倱偺娭學惈傪挷傋偨丅

丂丂丂偦傟偧傟偺僌儖乕僾偺撪栿傪帵偡丅

偙偺寢壥偼埲壓偺傛偆偱偁偭偨丅

丂丂丂丒僎儖儅儞宯僇僼僇僗恖偱偼丄俉俋壠懓偱偺傒俢侾侽俽侾俋俈儅乕僇乕偑専弌偝傟丄懄偪旍枮偲俧俙俢俀俽俶俹倱偺娭學惈偼尒弌偝傟側偐偭偨丅

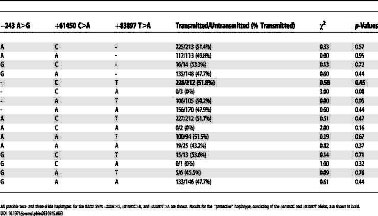

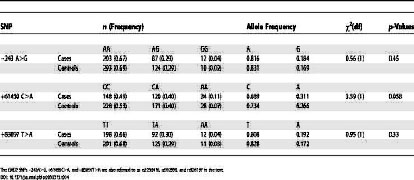

丂丂丂丒働乕僗僐儞僩儘乕儖偺傾儊儕僇宯僇僼僇僗恖偱偼丄俁偮偺俧俙俢俀俽俶俹倱偼俁侽俀恖偺旍枮幰偲丄係俀俈恖偺傗偣偨恖偐傜専弌偝傟偨丅

丂丂丂丒僇僫僟宯僇僼僇僗恖偱傕傾儊儕僇宯僇僼僇僗恖偺僨乕僞偲椶帡偟偨丄旍枮幰丄傗偣宆偳偪傜偵傕傒傜傟偨丅

丂丂丂偦傟偧傟偺僌儖乕僾偺寢壥傪帵偡丅

僎儖儅儞宯僇僼僇僗恖偵偍偗傞寢壥

働乕僗僐儞僩儘乕儖偺傾儊儕僇宯僇僼僇僗恖偵偍偗傞寢壥

僇僫僟宯僇僼僇僗恖偵偍偗傞寢壥

偙傟傜偺僨乕僞傛傝丄旍枮偲俧俙俢俀俽俶俹倱偺娭學惈偼尒弌偡偙偲偼偱偒偢丄傑偨丄亅俀係俁丂俙亜俧偺俽俶俹偺旍枮偵偍偗傞昦懺惗棟妛偱偺栶妱偑側偄偙偲傪偟傔偡幚梡揑僨乕僞傪摼傞寢壥偲側偭偨丅

丂丂丂丂偙偺寢壥傪偆偗偰丄暘椶晄擻偱暋嶨側幘昦傪娷傔偨堚揱揑娭楢偺偁傞曄堎偺尋媶乮廳梫偱側偄僨乕僞偺夁忚夝庍傗丄廤抍摿堎惈丄惗棟妛揑側懨摉惈側偳乯偼俧俙俢俀偲旍枮偵偮偄偰偺帠忣偲摨偠傛偆偵丄傕偭偲媍榑偝傟偹偽側傜側偄偩傠偆丅

丒榑暥偲價僨僆傪尒偰丄帺暘偺堄尒

丂丂丂丂

係/侾係偵尒偨價僨僆偱偼丄僆乕僟乕儊僀僪帯椕偵偮偄偰岅傜傟偰偄偨丅偦傟偼姵幰屄乆恖偺堚揱巕忣曬傪夝撉偟偰丄偦偺姵幰偺懱幙偵崌偭偨帯椕傪峴偆偲偄偆傕偺偱偁偭偨丅偙傟偑幚梡壔偝傟傟偽丄堛巘偲偟偰傕恌抐傗帯椕偺曽岦惈偵偍偄偰偺廳梫側忣曬傪摼傞偙偲偑偱偒丄傑偨姵幰偲偟偰傕堚揱巕忣曬傪嬶懱揑偵帵偝傟丄曽岦惈偺傒偊傞堛椕丄埨怱偟偰庴偗傞偙偲偺偱偒傞堛椕偲側傞側偳丄條乆側儊儕僢僩偑惗傑傟偰偔傞偲巚偆丅

丂丂丂丂丂偟偐偟丄偦偺堦曽偱丄堚揱巕忣曬傪夝撉偡傞偲偄偆峴堊帺懱偺椣棟揑栤戣傗丄僨乕僞壔偝傟偨堚揱巕忣曬偺娗棟偵偮偄偰側偳丄傑偩傑偩偨偔偝傫偺栤戣揰偑懚嵼偡傞偲巚偆丅崱夞撉傫偩丄忋弎偺榑暥偱偼丄偦偺傛偆側僆乕僟乕儊僀僪帯椕偺栤戣揰偺傂偲偮偲側傝偆傞偙偲偵偮偄偰榑偠傜傟偰偄傞丅

偦傟偼堚揱巕偲昦婥偺娭楢惈偺尋媶偵偮偄偰偱偁傞丅價僨僆偺拞偱堚揱忣曬偵婎偯偄偨旍枮帯椕偑椺偲偟偰弌偝傟偰偄偨偑丄偦偙偱偼旍枮偵娭楢偑偁傞偲偝傟傞堚揱巕傪夝愅偟丄偦偺堚揱巕僞僀僾偱姵幰偺懢傝傗偡偄丄傗偣偵偔偄懱幙傪巜揈偟偰偄偨丅偦偙偱栤戣偲側偭偰偔傞偺偼丄傑偝偵堚揱巕偲昦婥乮偙偺応崌旍枮乯偺娭楢惈偺怣溸惈偱偁傞丅偳偺傛偆側忦審偱丄堚揱巕偲昦婥偺娭楢惈偑妋偐側傕偺偩偲擣傔傜傟偰偄傞偐偼暘偐傜側偄偑丄彮側偔偲傕崱偺抜奒偱偼丄偱偒傞偩偗懡偔偺摨堦偺昦婥傪帩偮恖傪廤傔丄堚揱巕暘愅傪峴偄丄嫟捠偟偨堚揱巕僞僀僾偑擣傔傜傟傟偽丄偦偺旐尡幰偺悢偵墳偠偰堚揱巕偲昦婥偺娭楢惈偑擣傔傜傟傞偺偩偲巚偆丅偙偺傛偆側忬嫷偱偁傞偲丄忋弎偺榑暥偵尒傜傟傞傛偆偵丄尋媶偵傛偭偰堚揱巕偲昦婥偺娭楢惈偑帵偝傟偰傕丄偦偺尋媶偱偺僒儞僾儖悢傛傝懡偄尋媶偱丄埲慜帵偝傟偨娭楢惈偑斲掕偝傟傞偙偲傕戝偄偵偁傞偩傠偆丅傑偨偦偺媡傕婲偙傝偆傞偲巚偆乮椺偊偽丄傑偨懠偺尋媶偵傛偭偰崱榑暥偺寢壥偑暍偝傟傞側偳丅乯傑偨丄懡悢偺堚揱巕偑娭梌偡傞昦婥丄懱幙偼偦傟偩偗娭楢惈傪棫徹偡傞偺偼擄偟偄乮偦傟偩偗朿戝側検偺僨乕僞偑昁梫乯偲巚偆丅偙偺栤戣偑偁傞偐偓傝僆乕僟乕儊僀僪帯椕偺怣棅惈偼忋偑傜偢丄幚梡壔偝傟傞偙偲偼擄偟偄偩傠偆丅

偙傟傪僋儕傾乕偵偡傞偨傔偵丄堚揱巕偲昦婥丄懱幙偺娭楢傪柧妋偵偡傞尋媶偺恑曕偑昁梫偱偁傞丅嬶懱揑偵丄偳偺傛偆偵尋媶偑恑傫偱偄偭偰偄傞偐偼傢偐傜側偄偑丄椺偊偽堚揱巕夝愅擻椡丄僗僺乕僪偑忋偑傟偽偦傟偩偗懡偔偺僨乕僞傪摼傞偙偲偑偱偒傞偱偁傠偆偟丄傂偲偮傂偲偮偺僨乕僞偺怣溸惈偑忋偑傞偙偲偱丄慡懱偺怣溸惈傕忋偑傞偙偲偵側傞偩傠偆丅偙偺栤戣偺夝寛偼擄偟偄偩傠偆偑丄偙傟傑偱堚揱巕偺夝愅偵悽奅拞偱慡椡傪偦偦偄偱偒偨寢壥丄偡偝傑偠偄懍偝偱夝愅偼恑傫偱偒偨丅崱屻丄偦偺惉壥偺幚梡壔偲偄偆柺偵媄弍偑拲偑傟傞偲偡傟偽丄埲奜偵憗偔僆乕僟乕儊僀僪帯椕偑峴傢傟傞偙偲偵側傞偐傕偟傟側偄丅丂丂丂丂丂

丂丒傑偲傔丂

崱夞偺儗億乕僩偱偼丄彨棃偺堛椕偺戝偒側椡偵側傞偐傕偟傟側偄丄僆乕僟乕儊僀僪帯椕偺撪梕偲栤戣揰偵偮偄偰峫嶡偟偨丅傑偩傑偩壽戣偼巆偭偰偄傞偑丄幚梡壔偝傟偨傜偙傟埲忋側偄忣曬偺尮偵側傞偩傠偆丅偟偐偟帺暘偼丄偙傟偐傜堛巘偲偟偰堛椕偵娭傢傞嵺偵偼丄傕偪傠傫堚揱巕忣曬傗奺庬夋憸側偳愭抂媄弍偵傛偭偰傕偨傜偝傟偨忣曬偼廳梫偩偑丄偦傟埲忋偵廳梫側偙偲偼丄傗偼傝偦偺忣曬傪嵟戝尷偵妶梡偡傞偙偲偩偲巚偆丅忣曬偵偲傜傢傟偡偓傞偲娫堘偄傪斊偡偐傕偟傟側偄偲偄偆偙偲偼丄偙偺榑暥偑帵偟偰偄傞偟丄姵幰偵懳偡傞栤恌偑堦斣廳梫側丄婎杮揑側忣曬尮偱偁傞偙偲偑懡偄偺偱偼偲巚偆丅偦偺婎杮傪側偄偑偟傠偵偟偰丄忣曬偵偟偑傒偮偄偰偄傞偽偐傝偱偼丄椙偄堛巘偲偼屇傋側偄偩傠偆丅僷僜僐儞偺夋柺偽偐傝尒偰丄姵幰偺婄丄榖丄徢忬傪尒偨傝暦偄偨傝偟側偄堛巘偵丄姵幰偼柦傪梐偗傞傎偳偺怣棅傪婑偣傞偩傠偆偐丠姵幰偑堛巘偵媮傔傞偺偼丄妋偐側媄弍偲抦幆丄壗傛傝怣棅姶偱偼側偄偐丅偦傫側堛巘偱偁傞偨傔偵偼丄愭抂堛椕偵懳偡傞嫽枴丄抦幆傪忢偵帩偪偮偮丄栚偺慜偺姵幰偵偱偒傞尷傝傪恠偔偡偙偲偑嵟傕廳梫側偙偲偩偲巚偭偨丅

丂丂丂

丂丂丂

丂丂