丂庼嬈偱悈枔昦偵偮偄偰偺價僨僆傪尒偰丄偙偺岞奞偵偼擣掕婎弨偺栤戣傗丄儊僠儖悈嬧拞撆偵傛傞條乆側忈奞丄攔悈張棟偺栤戣側偳丄偨偔偝傫偺栤戣揰偑偁傞偙偲傪抦偭偨丅崱夞偼偙偺拞偱傕岞奞丄戀帣偲偄偆僉乕儚乕僪傪傕偲偵偟偰庡偵儊僠儖悈嬧偺媦傏偡戀帣傊偺塭嬁偵偮偄偰偺栤戣揰傪俀偮偺榑暥傪嶲峫偵偟偰峫偊偰傒傞丅

俀丏慖傫偩僉乕儚乕僪

丂岞奞丂戀帣

俁丏慖傫偩榑暥偺撪梕偺奣棯

嘆丂擠晈偼嫑傪怘傋側偄曽偑傛偄偐丂丂丂

懞揷彑宧

丂憥崌椪彴53姫10崋page2750乗2752

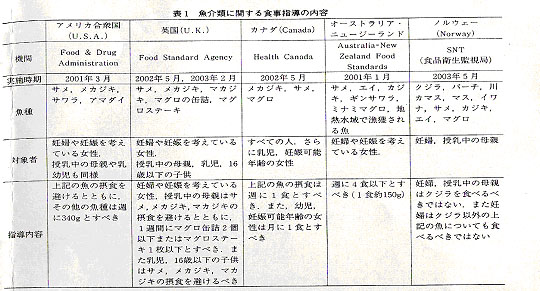

丂奣棯丗2003擭6寧3擔偵丄岤惗楯摥徣堛栻嬊怘昳曐寬晹偼乽嫑夘椶摍偵娷傑傟傞儊僠儖悈嬧偵學傞擠晈摍傪懳徾偲偟偨愛怘偵娭偡傞拲堄帠崁乿傪岞昞偟偨丅偙偺傛偆側嫑夘椶偵娭偡傞怘帠巜摫偼丄傢偑崙偩偗偱側偔丄奺崙婡娭傛傝敪偣傜傟偰偄傞丅儊僠儖悈嬧塭嬁偵娭偡傞戞堦恖幰偱僼僃儘乕彅搰弌惗僐儂乕僩尋媶偺庡擟尋媶幰俧倰倎値倓倞倕倎値攷巑偼"儊僠儖悈嬧偼恄宱撆惈暔幙偱偁傝丄嫑偼懡偐傟彮側偐傟儊僠儖悈嬧傪桳偡傞丅偟偨偑偭偰丄嫑傪怘傋側偄曽偑椙偄"偲嶐擭枛傑偱岅偭偰偄偨丅儊僠儖悈嬧偺撆惈塭嬁偑嵟傕敪尰偟傗偡偄偺偼擼恄宱偺敪惗丒宍惉婜偺戀帣丒擕帣偱偁傞偙偲偐傜丄偙偺寈忇偼擠怭偡傞壜擻惈偺偁傞彈惈丄擠怭拞偺彈惈丄偁傞偄偼曣擕傪梌偊偰偄傞彈惈傪庡偨傞懳徾廤抍偲偟偰偄傞丅

嘥儊僠儖悈嬧偺撆惈昡壙

嘦儊僠儖悈嬧偺朶業宱楬

嘨嫑愛怘偺岠擻

嘩擠晈偺嫑偵娭偡傞怘帠巜摫

嘇丂戀帣惈悈枔昦姵幰偺徢忬埆壔偵娭偡傞嬞媫採尵

乮憗媫偵岞奞寬峃旐奞幰偺寬峃捛愓挷嵏傪乯

丂搚堜棨抝

丂擔杮岞廜塹惗嶨帍49姫2崋page73 乗75

丂奣棯丗1996擭廐丄搶嫗偱奐偐傟偨搶嫗丒悈枔揥偺奐枊垾嶢偱晳戜偵棫偭偨戀帣惈悈枔昦姵幰偺堦恖偐傜丄乽嵟嬤丄徢忬偑媫懍偵埆壔偟偰偍傝丄恎懱偑摦偐側偔側偭偰偒偰偄傞乿巪偺敪尵傪暦偒丄偡偖偵巚偄晜偐傫偩偺偑億儕僆屻徢岓孮偱偁傞丅偦偟偰丄婡夛偁傞偛偲偵偙偺偙偲傪崙棫悈枔昦憤崌尋媶僙儞僞乕偺堛巘傗悈枔昦壠懓巟墖慻怐偺壗恖偐偵傕榖偟丄宲懕揑側宱夁娤嶡偲懳墳偺昁梫傪揱偊偰偒偨丅

偝傜偵200侾擭10寧15-19擔偵悈枔巗偱奐嵜偝傟偨戞6夞崙嵺悈嬧夛媍偵弌惾偟偨嵺偵悢恖偺戀帣惈悈枔昦姵幰偺尰忬傪尒偨偲偒偵丄乽偨偩帠偱偼側偄両乿偲巚偭偨丅1996擭廐偵偼晄帺桼側偑傜夘彆側偟偱曕偒晳戜偵棫偭偰垾嶢傪偟偰偄偨俙偝傫乮46嵨丂抝惈乯偑丄俆擭偨偭偨崱偱偼幵堉巕偵堏傞偵傕夘彆偑昁梫偵側偭偰偄偨丅傢偢偐俆擭偱丄偟偐傕46嵨偲偄偆擭楊偱丄偙傟傎偳媫懍側塣摦忈奞偺恑峴偼乽偨偩帠偱偼側偄乿偲偟偐尵偄傛偆偑側偄丅戀帣惈悈枔昦姵幰偺惗妶傪巟墖偟偰偄傞恖乆偵傛傞偲丄偙偺傛偆側媫懍側徢忬偺恑峴偑偡傋偰偺戀帣惈悈枔昦姵幰偵媦傫偱偄傞栿偱偼側偄偑丄寛偟偰俙偝傫偩偗偱偼側偔丄懠偵傕壗恖傕偄傞偲偄偆丅偲偔偵婲棫丄曕峴側偳塣摦婡擻偺忈奞偑戝偒偄傛偆偵巚傢傟傞丅

嘥億儕僆屻徢岓孮偵偮偄偰

嘦戀帣惈悈枔昦姵幰偵偍偗傞塣摦婡擻忈奞偺尨場

嘨戀帣惈悈枔昦姵幰偺俻俷俴幚懺攃埇偲偦偺夵慞

嘩岞奞寬峃旐奞幰偺俻俷俴幚懺攃埇偲偦偺夵慞偵懳偡傞幮夛偺愑擟

係丄慖傫偩榑暥偺撪梕偲丄價僨僆偺撪梕偐傜丄帺暘帺恎偱峫偊偨偙偲傪丄彨棃堛巘偵側傞栚偱懆偊偨峫嶡

仏嘆偺榑暥傛傝丒丒丒

嘥丄儊僠儖悈嬧偺撆惈昡壙

丂丂儊僠儖悈嬧偺崅擹搙朶業偵傛傞寬峃塭嬁偼丄悈枔昦丄戀帣惈悈枔昦偲偟偰桳柤偱丄悈嬧拞撆偱偼丄巐巿枛抂偺偟傃傟丄抦妎堎忢側偳偐傜丄廳徢偱偼帇栰嫹嶓丄塣摦幐挷丆峔岅忈奞丄醶澒丄擄挳丄偦偟偰巰偵帄傞丄偲偁傞丅偙傟偼丄嫵壢彂偱偼俫倳値倲倕倰亅俼倳倱倱倕倢倢 徢岓孮偲偟偰彂偐傟偰偍傝丄拞悤恄宱偑忈奞偝傟傞偙偲偵傛傝婲偙傞偲偝傟偰偄傞丅堦曽掅擹搙偺儊僠儖悈嬧偱傕丄曣恊偑擠怭拞偵朶業偡傞偲丄惗傑傟偰偔傞巕嫙偵寉搙偺恄宱塭嬁偑尰傟傞丅嫵壢彂偵傛傞偲丄戀帣婜偺朶業偺応崌偼丄曣恊偼忈奞偺掱搙偑寉偔偰傕寣塼擼娭栧偑惼庛側偨傔丄恄宱慻怐慡懱偑怤偝傟丄偟偐傕嵶朎偑嵟傕敪払偡傞帪婜偱偁傞偺偱姶庴惈偑崅偄偆偊丄攔煏婍姱傪帩偨側偄偺偱丄廳搙偺惛恄恄宱敪払抶懾丄擼惈杻醿條偺徢忬偑娤嶡偝傟傞丄偲偁傞丅偙偺榑暥偱偼丄弌惗帪偺曣恊偺栄敮偲鋊懷寣傪嵦庢偟丄偦偺屻巕嫙偑俈嵨偍傛傃侾係嵨偵側偭偨帪偵恄宱峴摦丒恄宱惗棟妛揑専嵏傪峴偭偨僼僃儘乕弌惗僐儂乕僩尋媶偱偼丄弌惗帪偺鋊懷寣悈嬧擹搙偑俈嵨帣偺尵岅丄拲堄丄婰壇擻椡偲丄傑偨侾係嵨帣偺挳惈擼姴桿敪揹埵愽帪傗帺棩恄宱巜昗偲嫮偄娭楢惈傪帵偟丄摨帪偵専摙偟偨椪奅擹搙乮昗揑憻婍偵塭嬁偑尰傟巒傔傞擹搙乯偼丄弌惗帪偺曣恊栄敮悈嬧擹搙偱俈乣侾俆兪倗/倗偱偁偭偨丅傑偨丄暷崙娐嫬曐岇挕偼丄巕嫙偺姶庴惈偺堘偄傪峫椂偟偰丄偙偺椪奅擹搙偺10暘偺1偺抣傪婎弨抣偲傒側偟丄儊僠儖悈嬧偺侾擔偁偨傝偺愛庢婎弨検傪0.1兪倗/噑懱廳埲壓偲掕傔偰偄傞丄偲彂偐傟偰偍傝丄儊僠儖悈嬧偑戀帣偵媦傏偡塭嬁偼偑尋媶偵傛傝柧傜偐偵側偭偰偄傞偙偲偵嬃偄偨丅偟偐偟丄偙傟偩偗偺帠幚偑偁傞偵傕娭傢傜偢戀帣惈悈枔昦偺姵幰偑憹偊偰偟傑偭偰偄傞偺偼側偤偱偁傠偆偐丅

嘦丄儊僠儖悈嬧偺朶業宱楬

丂丂悈嬧偼丄抧妅偐傜偺僈僗暚弌偺傎偐丄恖娫妶摦偺拞偱惗偠傞嵦峼丄壔愇擱椏偺擱從丄堛椕丒惗妶攑婞暔偺擱從側偳偵傛傝丄娐嫬拞偵曻弌偝傟丄嬥懏悈嬧丄柍婡悈嬧丄桳婡悈嬧偺娫偱憡屳曄姺偝傟丄摿偵柍婡悈嬧偼悈拞懲愊暔拞偺旝惗暔傗旕惗暔夁掱偵傛傝桳婡悈嬧偵曄傢傞丅偙偺桳婡宯偺儊僠儖悈嬧偼丄悈宯偺怘暔楢嵔偺拞偱僾儔儞僋僩儞仺彫嫑仺戝宆嫑傊偲擹弅偝傟丄偙偺怘暔楢嵔偺捀揰偵偁偨傞寏傗僔儍僠傗儊僇僕僉側偳偼丄崅擹搙偺儊僠儖悈嬧傪娷桳偡傞丅偟偨偑偭偰丄僸僩偑偙傟傜傪懡怘偡傞偲崅擹搙偺儊僠儖悈嬧偵朶業偝傟傞偙偲偵側傞丄偲偁偭偨丅寏偺擏側偳丄晛抜僗乕僷乕側偳偱栚偵偡傞傛偆側傕偺偱傕儊僠儖悈嬧偑娷傑傟偰偄傞偲峫偊傞偲丄巹偨偪傕丄懠恖帠偵偼偟偰偄傜傟側偄丅偙傟傜偑僸僩偺岥偵擖傞慜偵儊僠儖悈嬧偺朶業傪梷偊傞庤棫偰偼側偄偺偩傠偆偐丅

嘨丄嫑愛怘偺岠擻

丂丂嫑夘椶偼丄俹俠俛傪娷傓僟僀僆僉僔儞椶傗儊僠儖悈嬧側偳偺桳奞暔幙傪旝検娷傓偑丄僄僀僐僒儁儞僞僄儞僒儞乮俤俹俙乯傗僪僐僒僿僉僒僄儞僒儞(俢俫俙)偺傛偆側惗妶廗姷昦偺梊杊傗擼偺敪堢偵岠壥偺偁傞崅搙晄朞榓帀朾巁傕懡偔娷傓偙偲偑抦傜傟偰偄傞丅摿偵丄俢俫俙偼戀帣傗曣擕塰梴帣偺抦擻偍傛傃帇恄宱敪払偵昁恵偺惉暘偱偁傞偙偲偑嬤擭帵嵈偝傟偰偍傝丄傾儞僐僂丄僋儘儅僌儘丄儅僟僀丄僽儕丄僒僶側偳偵懡偄丅僼僃儘乕弌惗僐儂乕僩尋媶偱傕俤俹俙傗俢俫俙偑應掕偝傟丄僋僕儔偺帀恎愛庢夞悢偺懡偄曣恊傎偳悈嬧朶業検傕俤俹俙傕崅偄偙偲偑帵偝傟偨偨傔丄俧倰倎値倓倞倕倎値攷巑偼俈嵨帣偺弌惗帪悈嬧朶業巜昗偲帇妎桿敪揹埵愽帪偲偺娫偵桳堄側娭楢偑擣傔傜傟側偐偭偨棟桼偲偟偰丄偙傟傜晄朞榓帀朾巁偺梊杊岠壥偑偁偭偨偺偱偼側偄偐偲悇榑偟偨丄偲偁傞丅偙偺岠擻偵傛傝丄擠晈偑嫑傪怘傋偰偼偄偗側偄偲偼堦奣偵偼尵偊側偔側傞偲峫偊傜傟傞丅偙傟偵偼巹傕偲偰傕嬃偄偨丅俢俫俙傗俤俹俙偑儊僠儖悈嬧偵傛傞忈奞傪杊偖摥偒傪帩偭偰偄傞偺偱偁傟偽丄儊僠儖悈嬧拞撆偺帯椕栻偲偟偰俢俫俙傗俤俹俙傪梡偄傞偙偲偑壜擻側偺偱偼側偄偐丄偲傕巚偭偨丅榑暥偱傕丄"晛抜怘傋偰偄傞嫑偑掅儊僠儖悈嬧擹搙偱偐偮俢俫俙傪懡検偵娷傫偱偄傞側傜丄傓偟傠帣偺寬峃偵壎宐傪傕偨傜偟丄儊僠儖悈嬧擹搙偑俢俫俙偺岠壥傪忋夞傞傎偳崅偄応崌偵偼丄嫑愛怘偼帣偺敪堢傪朩偘傞"偲寢榑偯偗偰偄傞丅偙傟偐傜丄忋婰偺傛偆側嫑傪怘傋傞偙偲偑偱偒傟偽丄戀帣傊偺塭嬁傕寖尭偡傞偲峫偊傜傟傞丅

嘩丄擠晈偺嫑偵娭偡傞怘帠巜摫

丂

1998擭8寧偵僼僃儘乕彅搰岞廜塹惗晹偱偼丄僋僕儔擏傪寧俀夞埲忋愛怘偟側偄丄側偳偺姪崘傪弌偟丄僆乕僗僩儔儕傾丒僯儏乕僕乕儔儞僪偱偼2001擭1寧偵"嫑偼擠怭傗庼擕偵桳梡側塰梴慺偺椙岲側嫙媼尮偱偁傞偑丄悈嬧側偳傕娷傑傟傞偺偱丄壢妛揑崻嫆偼崱屻偺壽戣偱偁傞傕偺偺丄嫑愛庢傪廡600倗枹枮偵偡傞偙偲偑朷傑偟偄"偲偄偆姪崘傪弌偟偨丅偦偺屻丄忋偺昞侾偺傛偆側怘帠巜摫傪岞昞偟丄偝傜偵2001擭俁寧偵偼暷崙丄塸崙丄傾僀儖儔儞僪丄僆乕僗僩儔儕傾丄偍傛傃俤倀偱擠晈摍傊偺拲堄帠崁偺夵惓偁傞偄偼怴偨側姪崘傪峴偭偨丅傑偨丄嵟嬤偼嫑愛怘偺儊儕僢僩傕廳傫偠丄儊僠儖悈嬧娷桳検偺彮側偄嫑傪怘傋傞傛偆偵偟傛偆偲僩乕儞傪壓偘偰偄傞丄偲偄偆偙偲偱偁傞偑丄偙傟偐傜丄嫑夘椶摍偺愛怘偵娭偟偰偺拲堄帠崁偼尒捈偝傟丄擠怭拞偼戀帣偵梌偊傞塭嬁傪嵟彫尷偵梷偊傞偨傔丄儊僠儖悈嬧擹搙偺崅偄摿掕嫑夘椶傪堦帪揑偵愛怘惂尷偡傞偙偲傪庯巪偲偟偨傕偺偵側偭偰偄偔偲峫偊傜傟傞丅巹偼崱丄嶻晈恖壢偵偲偰傕嫽枴偑偁傝丄彨棃偼偙偺傛偆側擠晈偝傫傪憡庤偵巜摫傪峴偭偰偄偗偨傜偄偄側偁偲巚偭偰偄傞偺偱丄娐嫬偐傜偺桳奞儕僗僋偐傜戀帣傪庣傞偨傔偵丄忢偵嵟慞偺曽朄傪峫偊偰偄偔偙偲偼廳梫偱偁傞偲巚偆丅嵟屻偵丄榑暥偱偼乽懡庬椶偺怘昳傪丄曃傞偙偲側偔擔乆昳傪懼偊丄彮検偢偮丄僶儔儞僗傛偔愛庢偡傞偙偲偵恠偒傞乿偲掲傔偔偔傜傟偰偄傞丅

仏嘇榑暥傛傝丒丒丒

嘥丄億儕僆屻徢岓孮偵偮偄偰

丂丂億儕僆屻徢岓孮偼丄億儕僆乮彫帣杻醿乯偵滊姵偟偨恖乆偑棙娕岇10乣40擭宱偭偰摦嶌帪偺堈旀楯丄娭愡丒嬝擏捝丄嬝椡掅壓丄懅愗傟丄巐巿椻姶側偳傪掓偟丄曕峴丄奒抜徃崀丄拝堖側偳偺擔忢摦嶌偑崲擄偵側傞偲偄偆傕偺偱丄堦斒揑偵偼億儕僆滊姵帪偺徢忬偑廳撃偩偭偨傕偺傎偳丄傑偨擭楊偑崅偐偭偨傕偺傎偳敪徢偟傗偡偄偲尵傢傟偰偍傝丄19悽婭枛偐傜億儕僆偺抶墑惈忈奞偲偟偰抦傜傟偰偄偨丅偙傟偼丄億儕僆偵傛偭偰塣摦僯儏乕儘儞偑尭彮偟偰偄傞偲偙傠偵夁戝側晧壸偑偐偐傝丄廳偹偰壛楊偵傛傞僯儏乕儘儞偺曄惈扙棊偲嬝擏偺戅峴曄惈偑壛傢傞偨傔偵丄巆懚僯儏乕儘儞偲嬝擏偱偼婡擻傪巟偊偒傟側偔側偭偨忬懺偱偁傞丅偙傟傪僸儞僩偵偟偰戀帣惈悈枔昦姵幰偺媫懍側塣摦婡擻偺埆壔偺尨場傪峫偊傞丅

嘦丄戀帣惈悈枔昦姵幰偵偍偗傞塣摦婡擻忈奞偺尨場

丂丂戀帣惈悈枔昦偺巰朣椺偱偼丄悕懱楬偵悜忊宍惉晄慡偑尒傜傟傞偑丄愐悜慜崻丄屻崻偵偼挊曄偑側偄偲偝傟偰偄傞丅偟偐偟丄戝擼慜丒屻拞怱夞偵偍偗傞恄宱嵶朎悢偺尭彮丒扙棊偑挊柧偱偁傝丄偙傟傜偑慡懱偲偟偰戀帣惈悈枔昦姵幰偵偍偗傞弌惗摉弶偐傜偺塣摦婡擻忈奞偺尨場傪側偟偰偄傞偲峫偊傜傟傞丅堦曽丄拞悤恄宱宯偺晹埵偵傕傛傞偑丄戝擼旂幙偱偼40嵨戙屻敿偐傜壛楊偵敽偆恄宱嵶朎偺柧傜偐側尭彮偑擣傔傜傟偰偄傞偙傟傜傪憤崌偡傞偲丄傕偲傕偲戀撪偵偍偗傞儊僠儖悈嬧朶業偵傛偭偰戝擼旂幙恄宱嵶朎偺尭彮丒掅宍惉偑偁傞偲偙傠傊壛楊偵傛傞恄宱嵶朎尭彮偑廳側偭偰丄捠忢偱偁傟偽傕偭偲崅楊偵側偭偰偐傜尰傟傞敜偺塣摦婡擻忈奞偑40嵨戙偱弌尰偟偨偲峫偊傞偙偲傕偱偒傞丅偙傟偼傑偩壖愢偱偁傝丄崱屻偝傜偵椪彴揑宱夁娤嶡偲昦場榑揑尋媶傪廳偹傞昁梫偑偁傞丄偲弎傋偰偄傞偑丄戀帣惈悈枔昦姵幰偺媫懍側塣摦婡擻偺埆壔偵彮側偐傜偢丄娭梌偟偰偄傞偩傠偆偲峫偊傜傟傞丅

嘨丄戀帣惈悈枔昦姵幰偺俻俷俴幚懺攃埇偲偦偺夵慞

丂丂偙偙偱偼丄昦場榑傛傝傕堦憌戝偒側栤戣偼丄偙傟偐傜戀帣惈悈枔昦姵幰偺惗妶偺幙傪彮偟偱傕夵慞偟丄傛傝椙偄俻俷俴傪曐偮偨傔偺慻怐揑側搘椡偑嬞媫偵昁梫偩偲偄偆偙偲偱偁傞丄偲弎傋偰偄傞丅峫偊偰傒傞偲丄戀帣惈悈枔昦姵幰偼敪払婜偵恄宱嵶朎偑扙棊傪庴偗偨偨傔丄恖娫傜偟偄惗妶傪堦搙傕憲傞偙偲側偔丄懜偄堦惗傪廔偊傞偙偲偵側偭偰偟傑偭偨嵟傕斶嶴側旐奞幰偱偁傝丄斵傜偺徢忬偺恑峴偺懍偝傪峫偊傞偲丄崱偡偖偵偱傕崙傪嫇偘偰丄幚懺夝柧丄帯椕尋媶偵庢傝慻傓傋偒丄偲偄偆挊幰偺堄岦偼惓摉偱偁傞偲峫偊傜傟傞丅尰嵼丄彮悢偺堛妛幰偑搘椡傪巒傔偰偄傞偑丄偙傟傜偼嬌傔偰尷傜傟偰偍傝傑偭偨偔晄廫暘偱偁傞丅悈枔昦偺尨場夝柧偵偼偁傟偩偗戝偒側搘椡偑拲偑傟側偑傜丄尨場偑柧傜偐偵側傝丄壛奞幰偺愑擟偑柧傜偐偵側偭偰昞柺揑偵曗彏栤戣偵堦墳偺寛拝偑偮偄偨屻丄旐奞幰偺惗妶偼曗彏偵傛偭偰曐徹偝傟偰偄傞偐偺宍傪偲偭偰偄傞偑丄姵幰偺徢忬偼媫懍偵曄壔偟偰偍傝丄恌抐妋掕摉弶偵偼傑偭偨偔梊憐偝傟偰偄側偐偭偨徢忬偑壛傢偭偰偒偰偄傞丅偙偺傛偆側幚懺傪憗媫偵夝柧偟丄懳嶔傪棫偰傞偺偼丄堦晹偼壛奞幰偺愑擟偱傕偁傞偑丄悈枔昦偺棳峴奼戝傪慾巭偱偒側偐偭偨崙丄帺帯懱丄堛妛偺愑擟偼戝偒偄偲偄偊傞丅

嘩丄岞奞寬峃旐奞幰偺俻俷俴幚懺攃埇偲偦偺夵慞偵懳偡傞幮夛偺愑擟

丂丂億儕僆屻徢岓孮偑柧傜偐偵側偭偰埲崀丄暷崙偱偼偐側傝慻怐揑側尋媶偲帯椕偺帋傒偑側偝傟丄姵幰傗尋媶傪巟墖偡傞慻怐傕宍惉偝傟偰偄傞丅傕偟丄戀帣惈悈枔昦偵偍偗傞媫懍側塣摦婡擻忈奞偺恑峴偑丄挊幰偑峫偊偰偄傞傛偆偵恄宱宯偺夁楊尰徾偵娭學偟偰偄傞偲偡傟偽丄摉慠丄惉恖丒彫帣婜偵悈枔昦偵滊姵偟偨姵幰偵傕壛楊偵敽偆塣摦婡擻忈奞偑梊憐偝傟丄偝傜偵丄巐僄僠儖墧拞撆傗嶰抮扽峼偺扽恛敋敪偵傛傞堦巁壔扽慺拞撆徢屻堚徢姵幰側偳偺夁嫀偵戝検偺恄宱嵶朎懝幐傪宱尡偟偨恖乆偵傕椶帡偟偨忈奞偺敪惗傪梊憐偟側偗傟偽側傜側偄丅傑偨丄1980擭崰偐傜柧傜偐側憹壛孹岦傪帵偟偰偄傞攛墛偵傛傞巰朣偵戝婥墭愼偺塭嬁偼峫偊傜傟側偄偩傠偆偐丄偲偄偆偙偲側偳丄偐偮偰偁傟傎偳慡崙揑偵懡敪偟偨悈枔昦傗戝婥墭愼旐奞傪巒傔偲偡傞岞奞寬峃旐奞幰偺梊屻傪捛愓偟丄斵傜偺俻俷俴傪尒撏偗傞愑擟偑巹偨偪偵偼偁傞偺偱偼側偄偐丄偲偄偆挊幰偺峫偊偵偼丄慡偔偦偺捠傝偩偲巚偆丅偱傕傢偐偭偰偼偄偰傕丄偱偒側偄丄堦晹偺搘椡偵偟偐側傜側偄偺偑恖娫偱丄偦傟偩偗戝偒側偙偲傪偡傞偵偼丄懡偔偺恖偺棟夝偲嫤椡偑昁梫偱偁傞偲巚偆丅巹傕偦偺堦恖偲偟偰丄彨棃堛巘偲側傝丄姵幰偝傫偺寬峃偵偮偄偰娐嫬偺柺偐傜傕捛媮偟丄偦傟偵偮偄偰愊嬌揑偵幮夛偵峷專偟偰偄偗偨傜偄偄側偁偲巚偆丅

俆丄傑偲傔

丂崱夞丄2偮偺榑暥傪撉傒丄侾偮傔偺榑暥偱偼嫑偑擠晈乮戀帣乯偵梌偊傞塭嬁偵偮偄偰丄2偮栚偺榑暥偱偼戀帣惈悈枔昦姵幰偺俻俷俴偵娭偡傞壽戣偵偮偄偰妛傇偙偲偑偱偒偨丅

悈枔昦偼丄崱偲側偭偰傗偭偲怓乆側偙偲偑柧傜偐偵側偭偰偒偨傝丄條乆側塽妛揑尋媶偑側偝傟偰偄傞偑丄崱偱傕側偍丄懡偔偺栤戣傪書偊偰偄傞丅偙傟偼丄帠審摉弶偺崙偺懳墳傗丄曗彏偺栤戣丄尨場夝柧偵廳揰傪偍偒丄塽妛揑側娤揰偐傜偺尋媶傗姵幰偺俻俷俴偵懳偡傞庢傝慻傒側偳偑晄廫暘偱偁偭偨偙偲偵傛傞丄偟傢婑偣偑尰嵼偵傑偱帄偭偰偄傞偺偱偼側偄偐

偲巚偭偨丅傕偭偲摉弶偐傜崙傪嫇偘偰旐奞幰偵懳偡傞懳嶔傗丄尋媶丄帯椕偵偍偗傞僠乕儉傪嶌傞側偳偡傟偽丄傕偭偲旐奞幰偺棫応偵棫偭偨懳墳偑偱偒偨偲巚偆丅價僨僆偱尒偨丄姵幰偺擣掕偵娭偡傞嵸敾偱傕丄杮摉偱偁傟偽丄崙偑慡柺揑偵旐奞幰偵懳偟偰僶僢僋傾僢僾偟偰偁偘傞偺偑晛捠偩偲巚偆偺偵丄媡偵懳棫偑婲偒偰偄傞偲偄偆偺偼偳偆偄偆偙偲偩傠偆偐丅

偟偐偟丄悈枔昦偼丄條乆側揰偵偍偄偰巹偨偪傪峫偊偝偣偰偔傟偨丄椙偄婡夛偱偁偭偨偲巚偆丅偙傟偐傜偼摨偠偙偲傪孞傝曉偝側偄偨傔偵傕丄偙偺傛偆側岞奞丄娐嫬栤戣偵懳偟偰丄巹払偺廧傓娐嫬偵偮偄偰堦恖傂偲傝偑堄幆偟偰夁偛偟偰偄偔偙偲丄傑偨懠恖帠偲巚傢偢偵丄條乆側栤戣偵偮偄偰峫偊丄嵟慞偺懳嶔傪峴偊傞傛偆丄搘椡偟偰偄偔偙偲偑戝愗偩偲巚偆丅