1. はじめに

以前より私は遺伝子によるオーダーメイド治療など遺伝子と治療との相互関係に面白みを感じており、二本のビデオを見て遺伝子に関連するものをと思い選びました。

2、選んだキーワード

1.Nucleotide Sequence

2.Drug resistance

の二つの単語を選びました。

そして、選んだ論文は「Functional Gene Cloning and Characterization of MdeA, a Multidrug Efflux Pump from Staphylococcus aureus」

(機能的遺伝子クローニングとMdeAの特性、黄色ブドウ球菌の多剤排出ポンプ)です。

検索した結果「塩基配列」という大きな括りであったためか8000個以上の論文がでできたため、まず「塩基配列」「薬剤耐性」にさらに「SNP」で絞りその中より選びました。「薬剤耐性」より微生物に関連する論文が多数ありその中で今までで学んだもの「黄色ブドウ球菌」のMRSAに興味が惹かれこの論文を選びました。

3.選んだ論文の内容と概略

感染症は人間に大きな脅威をもたらし、第二次世界大戦後多くの抗生物質が発見され、また開発され病原性バクテリア感染患者の治療に使われ、感染症に抗生物質が効くと思われていました。しかし、近年多剤耐性バクテリアが出現しこれらに感染すると治療は非常に困難です。ただ、ほんの一部の抗菌薬だけは多剤耐性菌、例えばMRSAやVREなどにも効果的です。

このように多剤耐性菌の出現と広範囲による増殖はヒトの健康に大きな影響を与えます。

バクテリアには薬剤耐性のメカニズムがいくつかあります。1.分解あるいは変異させる酵素を分泌し薬剤を不活性化させる。2.薬の標的の変更。3.薬剤によって妨げられる部分と別で増殖。4.薬剤の透過性の低下。5.薬剤を活発にくみ出す。などあり、これらのメカニズムの中で薬のくみ出しが多剤耐性菌の主なメカニズムと考えられている。Efflux pompは多剤耐性菌自身の構造に無関係なものをくみ出すため、バクテリアが様々な薬剤から逃れるのに最も重要な機構です。

MRSAは多剤耐性の院内感染で最も大きな割合を占めています。黄色ブドウ球菌のDNAに五種のefflux pompが存在することが知られているが、おそらく30以上のefflux pompがあると推定されている。五種とはNorA SepA MdeA NorB MepAのことで、NorAの特性はよくわかっているが、ほかのポンプの特性はまだ解明されていない。よって多剤耐性のefflux pompを解明するために黄色ブドウ球菌からできるだけ多くの遺伝子クローンを作ろうと2つの戦力を使用しました。1つは薬剤感受性大腸菌を宿主として機能的クローニング。2つめは薬剤感受性黄色ブドウ球菌を宿主として薬剤耐性のefflux pompを可能な限りPCRで増幅というほうほうです。

黄色ブドウ球菌N315(MRSA)のDNAから、TPPCl耐性に関与する遺伝子をクローニングし、抗菌薬に対して感受性である大腸菌KAM32へのプラスミドの導入によりTPPClへの耐性性があがりました。導入した遺伝子の内MdeAが最も耐性に関与することがわかった。

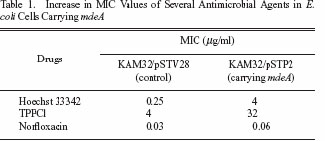

MdeAを大腸菌KAM32の中で増殖させ、20種類の抗生物質のMIC(薬剤感受性)を測定してみた。TABLE1をみると、大腸菌は三つで2〜16倍の大きな変化がで、またTABLE1に記されていないそのほかの17個には大きな変化は見られなかった。以上のことより、MdeA遺伝子は大腸菌KAM32の中のプロモーターとして機能することがわかった。

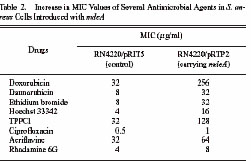

また黄色ブドウ球菌RN4220においても20種類の抗菌薬のMICを測定してみた。TABLE2をみると8種類に2〜8倍の大きな変化が見られ、そのほか12種類には大きな変化は見られなかった。以上のことより、MdeA遺伝子が自身のプロモーターから発現しているのだとわかった。またプロモーターはプラスミドでMdeA遺伝子の発現力に大きな影響を与えていないこともわかった。

発現レベルが黄色ブドウ球菌の主な多剤耐性efflux pompの構成遺伝子NorAとだいたい類似しているようである。

上記のテストで大腸菌KAM32は黄色ブドウ球菌RN4220よりもMICが高かった、これらの違いはおそらく大腸菌KAM32はGram(-)であるため外膜の存在、つまりバクテリアの膜構成要素の違い。または黄色ブドウ球菌の遺伝子は黄色ブドウ球菌以外のバクテリアでは発現力に影響がでるのかもしれないと推測できる。

しかし同じ大腸菌KAM32と大腸菌KAM32同士、黄色ブドウ球菌RN4220とRN4220同士においてもMICの若干の変化がみられた。以上の点からよりも、一つの遺伝子だけでなく様々な遺伝子が互いに影響しあって耐性をつくっていることがわかる。

つまり今までNorAの特性はよく知られていたが、今回はじめてMdeAの特性について調べた。

MdeAは黄色ブドウ球菌で複数の抗菌薬に対して特異的な耐性がありそうである。またプロモーターの突然変異によりさらに複数の薬剤に高い耐性を示す。

また耐性遺伝子はバクテリアからバクテリアへ移動することがわかり異なるバクテリアの中でも発現力に違いはあるものの耐性遺伝子は働く。

以上のことより耐性菌をこれ以上増やさないため、またMRSAよりも厄介な多剤耐性菌が発現しないように、黄色ブドウ球菌すべての薬剤efflux pompの分析が重要である。

4.将来医師になる目で捉えた考察

まずオーダーメード医療とは

ヒトゲノムの解析をもとに個々の薬物反応性などの体質や病気の質の違いを考慮にいれて効く人、効かない人、副作用が出てしまう人などに合わせた、最も効果的な治療・投薬を目指した治療である。

例えば、抗ガン剤。

個人差は薬により、10倍とか50倍の違いが出てきます。ですから、効かない人、副作用ばかり強い人というのは、そういう治療を受けてはいけないのです。そこで、遺伝子を調べて抗ガン剤がその人に合わない(効かない、副作用が強い)場合には使わないでおく。そして、同じ病気の患者でも、その体質に合った薬を使い分ける。

すでにいくつかの薬剤については、遺伝子型と薬理効果について解明は終わっており、今後もこうした対象薬剤の範囲はひろがりそうです。

確かにレディーメード医療に比べるとコストも高くなりますが、それよりもさまざまな面で効果的な医療が期待できると思います。例えば、特定の病気を引き起こすリスクが高い遺伝子情報がデータ化されることより、将来は患者さんの発病や予後の予測を行うことができ、これより予防または二次予防をも行えそうです。しかし、問題もあります。それは患者さんの遺伝子情報という個人情報の保護あり、セキュリティの高いシステムを導入したり、個人情報を扱う医療機関の意識を高めることによる保護が考えられているようです。こうして、患者さんが安心して遺伝子検査を行うことのできる環境をつくっていくことも重要な点であると思います。

ヒトゲノムの解析により、2004年には約32億塩基対のヒトゲノムの全塩基配列が決定された。その結果ヒトの遺伝子数は約32000個であり、また平均すると数百塩基に一つの割合で個人間の塩基配列が異なる、いわゆる一塩基多型(SNPs)が存在することが明らかになった。

ヒトゲノムの99.7〜99.9%は同一であり、ほんの数%の違いにより薬物反応性や疾患の感受性など体質や容姿、個性の違いが生じていることになります。またヒトは細胞や組織や状況によって働いている遺伝子は時空間的に変化しています。

また疾患は一つの遺伝子が要因となっているのではなく、さまざまな遺伝子が相互に関わり合って要因となっているのです。一つの遺伝子要因を解析したことがその疾患の解析にはなかなかつながりません。この一つの解析を足がかりにその他の要因すべてを解析していかなくてはいけません。

近年のゲノム解析の発展より遺伝子・遺伝子産物レベルの変化に基づいて疾患の発生機構の全体像をより網羅的。体系的に把握することが可能となり、蓄積された莫大な量の遺伝子発現情報・機能情報から患者ごとの病態を決定する要因が明らかになりつつあります。ガンの遺伝子、肥満の遺伝子、記憶に関連する遺伝子など、たくさんの遺伝子が発見されました。しかし、遺伝子ですべてが決まるかのように言われることがありますが、生物には先天的に遺伝子で決まる部分と後天的に環境の影響を受けて決まる部分とがあり、この2つを分けて考える必要があります。

まず、遺伝子で決まる部分については、前述のように、これらによって疾患の早期発見や薬剤投与前に患者個人の体質や病態・薬剤感受性をもとにその効果や副作用を予測して、薬の種類や量を適切に与えられる患者個人への適切な治療が実現できると期待できます。また、病気が発症する前に予防的手段を講じることも可能になります。

しかし、遺伝子がすべて解読されても、その人の一生を予測することはできないと思います。先生もおっしゃっていましたが、一卵性双生児が同じ遺伝子をもちながら異なる環境下では、全く別の個人として一生を歩むように、人間は自分のもっている遺伝子をベ元に後天的に環境からさまざまな影響を受けて生きていくのだと思います。

遺伝子解読により分かるのは、個人の基盤となっている遺伝子の部分だけだと思います。

また、個人の遺伝子の解読と関連して、ゲノム解析により個人の遺伝的異常がすべて分かってしまうのではないかという心配がありますが、すべてのヒトは遺伝子異常をたくさんもっており、遺伝的に全く異常のないヒトはいないと考えられているそうです。遺伝子を解読することにより、遺伝子の正常、異常といった従来の考え方は当てはまらなくなり、むしろ多数派、少数派というとらえ方になっていくのかもしれません。遺伝子の解読は、わたしたちの病気や人生に対する見方を変える可能性ももっているのだと思います。

5.まとめ

私は今回遺伝子の解析についていろいろと学びました。病気を治すためには、その患者個人の遺伝子を解析するとともに、その疾患の解析をも必要なのだと知りました。論文ではバクテリアの耐性にかんする遺伝子の解析がヒトへ強力に感染力をもつ新たなバクテリアの予防など、ビデオではヒトのゲノム解析による体質の違いによるオーダーメード医療について。

ほんの短い期間にもどんどん医療は発展して行っています。これからまだ4年先に医師になるころにはもっともっと医療は発展して、今では考えられないこともできるようになっているかもしれません。ですが根底は同じで、患者さんが抱く不安も変わらないと思います。遺伝子レベルで医療ができることにより可能性は膨らんできました。可能な限り患者さんの望む医療を、そしてできる限りの患者さんに負担のない治療を行える医師を目指していきたいと思います。