4月、私たちは大槻先生の授業中に2つのビデオを見た。ひとつは水俣病に関する古いビデオで、もうひとつは遺伝子についてのビデオだった。私は、熊本出身なので水俣病については何度か中学校や高校で写真を見たりビデオを見たりなどと、特別に学ぶ機会があった。医学に関して知識のないその頃、私は患者たちが強いられた苦しみに涙し、チッソ関係者や国の対策に憤ったりした。そして今回もまた同様に水俣病とその背景について再び衝撃を受けたのだが、今回は医学部の3年生という立場でビデオを見たため、昔とは違う面で色々と深く考えさせられるものがあった。

先生より与えられたキーワードから検索した論文と2本のビデオの感想を踏まえてこれから先、私の意見を述べたいと思う。

2.選んだキーワード

・ Minamata

・ Neuron

私は、先にも述べたとおり遺伝子の事よりも水俣病のビデオの方に関して興味があったので1つ目のキーワードは「Minamata」に決定した。2つ目は、中枢か末梢の神経系の異常からと思われる、ねこ踊り病とも言われるその症状にはじめてビデオを見たときから興味があったので「neuron」を選んだ。

この2つのキーワードをEnterz-PubMedで検索し、論文を決定した。

3.選んだ論文の概要

Enterz-PubMedより、Minamataとneuronのキーワードで検索すると2002年の冬に発表されたKomyo Eto , Hidehiro Tokunaga , Kazuo Nagashima , Tadao Takeuchi (漢字がわからないのでそのまま記す)によるAn Autopsy Case of Minamata Disease (Methylmercury Poisoning)--Pathological Viewpoints of Peripheral Nerves (水俣病に関する検死ケース-病理学観点より見る末梢神経)がヒットしたのでこの論文を読むことにした。この論文は英語ではあるが写真が多く、短くてわかりやすかった。以下にこの論文の概要を記す。

1950年代の日本において、水俣湾(熊本県にある)のまわりの地域のメチル水銀中毒の発生は、水俣病として広く知られるようになった。熊本大学医学部で検死されたケースに関する、初期の報告書および広範囲な病理学の研究に基づいた、calcarine皮質(距形皮質?)の前部における破壊的な病変と、小脳皮質中の顆粒細胞のdepletion predominantlyヒトのメチル水銀中毒の診断確定や診断基準となるものさしとされている。水俣病が死因と思われる検死の数が増加するとともに、大脳の病変がcalcarine皮質だけに制限されることはなくなったが、大脳の病変は比較的広範囲で起きるということが明白になった。水俣病患者の運動性疾患の主な原因となったと考えられる、少ないが程度の激しい病変は、しばしば、中枢の中心前回と中心後回および外側の皮質で見つかった。これらの患者は、遠位の四肢に影響する知覚性ニューロパチーの徴候をしばしば示した。十分な研究が不足するために「末梢神経退化」は、水俣病患者中の知覚障害の原因として一般的に認められていなかった。しかし、この論文は64年に亡くなり、検死で水俣病の特有の中枢神経系傷害を示した猟師の男性に末梢神経の生体組織検査および検死によって見つかった事の両方について記述したものであり、それは水俣病患者が末梢神経退化を引き起こすという事を裏付けているものなのである。その64年に亡くなった水俣病を発症した猟師の男性の生体組織検査と検死によって以下のことが判明した。その患者が死亡する1か月前に行なわれた電子顕微鏡によるふくらはぎの神経の生体組織検査は、神経内膜繊維症およびミエリン鞘の再構成を示した。検死ではどうだったかというと、背根およびふくらはぎの神経は神経内膜繊維症、神経繊維の損失およびBu¨ngner'sバンドの存在を示した。脊髄は、知覚神経節のニューロンの相対的な維持とともに薄い束(Goll路)のウォラー変性(※)を示した。これらの所見により、メチル水銀からの有毒傷害により「水俣病患者が末梢神経退化になる」という主張は間違っていないと考えられるのである。

(※)末梢神経線維と細胞体の連絡が局所病変により遮断されたときに末梢神経繊(軸索と髄鞘)の遠位部分に起こる変性変化

参照:ステッドマン医学大辞典

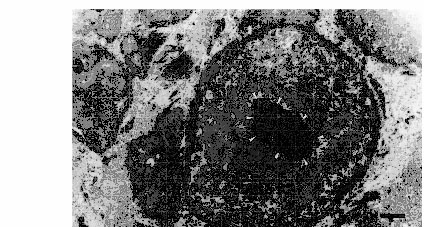

患者より採取したミエリン鞘の異常な波状の再生を示すふくらはぎの神経の電子顕微鏡写真。軸索は非常に薄い、また濃厚な顆粒がみられる。

4.考察

論文を読み、水俣病にかかった猫がなぜあんな動きをするようになったのか病理的に理解することができた。有機水銀によって大脳皮質、小脳障害、末梢神経障害などの病理的特徴は特に中枢のものであると死後検死という形でしか証拠としてあげることができず、物的証拠が無いとなかなか重い腰を上げない行政に対して証拠をつきつけるのが難しいことであったのではないかと思った。それに加え、症状が違う患者で片方が水俣病で片方がそうでないと判断された場合でも症状の差は個人によって大いに差がある。よって、型にはまるかはまらないかで患者かそうでないかを分けていくような基準法についてさらに疑問が深まった。すこしでも型にはまらなければ症状はあるのに水俣病ではなくなってしまうというおかしな現象がおきてしまうではないか。その矛盾に水俣病判定基準の設定には関わった医師らは気がついていたのであろうか。その行政側の医師と衣食住を患者と供にした地元の医師どちらもdoctorであるにも関わらずこんなにも差が出てしまうものなのであろうかとショックを受けた。

また、ビデオを見ているなかで先にも述べたような「なぜそれを選択したのか?」とすぐに疑問や矛盾の念を抱くような政策、対応、法律が多かった。ビデオを見始めて、当時の厚生省の機転の利かなさに憤りを感じた。猫や豚の異常行動や異常死が魚による重金属中毒が原因ではないかという熊大の研究チームの調査報告が56年出された際に「漁業禁止・操業停止を発令しよう」という動きが翌年3月という比較的早い時期に出たのにも関わらず、厚生省が食品衛生法の適応は不可だと回答したことである。実際、この時点で水俣病は公式に確認済みであった。厚生省側の不可回答の理由は「どの魚が安全でどの魚が安全かわからないので根拠がはっきりしないから」というものだった。危険な魚が存在しているのだから禁止するのが原則であっただろうと私は考えるし、常識的に見てもそうであろう。

しかし、現実には国民の健康を守るために存在する厚生省が存在意義と逆のことを行ったのである。このことは、当時の政府が一生懸命になっていたと思われる、豊かさの追求が原因であったと考えられる。1950年代という時代は戦争に負けた日本が世界の流れに乗り遅れまいと必死になっていた時代である。今、食品衛生法を適応して海を封じればそこで生活する水俣の住民から賠償金を求められるかもしれない、しかも経済成長に必要なチッソに対して裁判を起こされるのは避けたかったのではないかと思われる。今日の豊かさの元となった高度経済成長を国民全体が支持していた産業社会に必然的に発生する「公害」を防ぐことは不可能であったのは確かであるが、対策を早めに取れば被害を減らすことも後世に正確なデータや教訓を残すこともできたのである。しかし今日残ったものは水俣病についての負の教訓であった。そして、最終的にはチッソも操業不能になってしまったためにプラスとして残るものは何もなかったのである。

このように、食品衛生法の不適用は水俣病史を序盤から大きく変えてしまう事となった。私は後世の人間であるから所詮結果論であるかもしれないが、当時の厚生省の人々が機転を利かせ未来を見据える力があれば最悪の状態は防げたのに違いない。これは間違いないと思う。

しかし、この力というのは発揮することが難しいものなのかもしれない。なぜなら、耐震強度偽装問題やアスベスト問題など最近起こったニュースでも水俣病のときと同様に目先のことだけを考えて未来を見据えなかったばかりに起こる事件があとをたたないからである。今この瞬間もまだ表面化していない同様な事件が水面下で息を潜めているかもしれない。

そう考えると、義務教育のころから自分の力で未来を見据える力を育てていくことが大事であると思う。今の世代はこれからの世代も含めて、先の高度経済成長により世界はグローバル化しIT化も飛躍的に進み非常に豊かになった。医学的な面でも遺伝子治療やクローン技術、ES細胞からの臓器再生等などの技術が急速に進歩した。その代償として、地球の資源はそこが見えてきている状態であり、倫理的な問題と医学研究の進歩の競り合いなどの今まで無かった問題が浮上してきている。人間文明の進化スピードについていきながら、未来にも繋がるように行動を考える、そういった生きる力が不可欠な時代なのである。

5.まとめ

私たちは将来医師になり、チーム医療を行っていくことになるであろう。チームには医師、看護師、薬剤師、栄養士、レントゲン技師などなど様々な役職の人々が集まる。そして、患者と患者の家族とともに病気に立ち向かう構図となる。その中で、チーム内みな平等ではあるがやはり職業上医師が舵をとるであろうと思われる。医師はその責任の重大さ、研究等の仕事や人間関係など様々な医療以外に関する事に気をとられていてはいけない。日ごろニュースで自分の手術の経験を増やす目的でオペを行ったために起きた医療ミスや利益を追求し患者をないがしろにする医師の事件などをよく見かける。彼らはきっと先に述べた事に気をとられ「先を見る力」つまり、今ここで患者のために何を一番に行うべきなのかということを考えることができなかったのではないかと考える。ここで、1950年代の厚生省の姿とミスを犯した医師らの姿が重なってみえてくるように感じる。

何か設定した目標に向かって一生懸命に向かっていく姿勢は大切であるが、その向かう方向が正しい方向なのかどうか気がつける目を養っていかねばならない。

私は、このレポートを書くにあたって見た人々の良い軌跡、悪い軌跡どちらともから深く学び、将来医師になるうえで活かしていきたいと思った。