予防と健康管理ブロックレポート

1.はじめに

予防と健康管理ブロックの二回の講義において、1.水俣病関西訴訟の裁判のビデオと、2.「遺伝子タイプで選ぶ治療法」というビデオを観た。今回は、より興味の湧いた後者の内容と関係のあるキーワードを選択し、そのキーワードの含まれる海外文献を検索、翻訳して、ビデオと関連付けて概略と考察を述べる。

2.キーワード

SNP & osteoporosis

今回、このキーワードを選んだ主な理由

→1.「遺伝子タイプで選ぶ治療法」のビデオの内容に以前から興味があった。(SNPと罹患率、人による薬の効力の違い、オーダーメイド医療など)

→2.osteoporosis(骨粗鬆症)は女性と特に関係の深い疾患で、特に東洋人(座位中心の生活で、骨が強化するのに必要な荷重負荷が欧米人などに比べて少ないからだそうだ。驚き!)に多いということで身近に感じたから。また、実際身近に骨粗鬆症を患っている人が沢山おり(祖母など)興味のある疾患だったから。

3.論文の内容概略

GnRHシグナルペプチドのTrp16Serの変化とBMDの関係がSNP依存性PCR法によって明らかになった

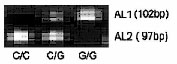

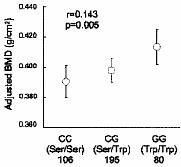

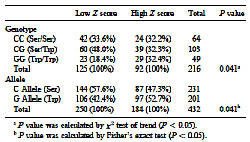

骨粗鬆症は、骨質量の減少と骨組織中の微細構造の悪化により、一般的に閉経後のエストロゲン欠乏に関連した多因子性の疾患で、骨無機質密度(BMD)を調節する因子を含む、複数の環境要因と遺伝要因の相互作用の結果起こると信じられていた。その中で、十分なエストロゲンは、ピークの骨の質量を増やすのに必要なだけでなく、閉経後の骨代謝の維持にとっても必要不可欠である。また、視床下部から放出される性腺刺激ホルモン放出ホルモン(GnRH)は、視床下部―下垂体―性腺のフィードバックシステムにおける主たる決定因子である。384人の閉経後の日本人女性(合併症を持たず、骨代謝異常による疾患の治療やエストロゲン補充療法を受けていない人)の遺伝子(末梢血から得たDNAサンプル)の研究で、BMDと1つのアミノ酸変化(Trp16Ser)の有意な関係がGnRH(r=0.143,P=0.005)のシグナルペプチド内に位置しているのを発見した。これらの結果は、新たに開発されたSNPに依存したPCR法(自動的で高い処理能力があり割安。多くの試料を型別するのに適している。)を用いて全ての被験者の遺伝子型別により得られた。(図1、図2)BMD(二重エネルギーX線吸収法(DEXA)により測定し、調整方程式を用いて調整)は16Ser/Serホモ接合体の人が最も高く、その次はヘテロ接合体の人で、一番低かったのは16Trp/Trpホモ接合体の人だった。125人の骨粗鬆患者(BMD値低い)と92人の健常対照者(BMD値高い)の患者対照研究では、16Ser GnRH対立遺伝子の存在とそれによる影響を受けた状態(骨粗鬆症の頻度)(χ2=4.74,P=0.041)の有意な相関関係が明らかになった。この結果(図3)は、GnRHシグナルペプチドの変化が、閉経後の骨粗鬆症の重要な危険因子であるかもしれないということを示唆した。

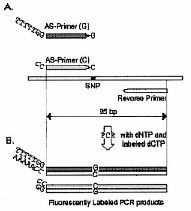

図1.Sd-PCR法とその結果。GnRH-W16S (シグナルペプチド領域内)SNPの3つの遺伝子タイプ。(正G→異Cにより、Ser→Trp)

図2.GnRH対立遺伝子のBMDへの効果。ここで注目したSNP(rs61845)は、多くの場合GGであるものがCCになっているというもので、合成されるアミノ酸がTrpからSerに変化してしまい、GnRHシグナルペプチドに構造変化をもたらし、結果骨代謝に何らかの形で影響を与え、BMD値に違いが生じる。

図3.骨粗鬆症患者(Low Z score:BMD値低い←SNPが多く見つかった)と健常者(High Z score:BMD値高い)におけるTrp、Ser対立遺伝子の分布。

4.ビデオと論文から考察、感想

今回、私は「遺伝子タイプで選ぶ治療法」のビデオの内容に興味があったので、キーワードのうちの1つ、SNPはすぐ決めたが、もう一つを何にするかで相当悩んだ。とりあえず参考になればと思い教科書を読んでみた。すると、日本において、かなり多くの女性が骨粗鬆症に罹患しており、しかも骨折が起こるまでは気付きにくく、骨折をしてしまうと脊椎の変形などにより美容上の問題が発生するのみならず、体のバランスも不安定になって転倒のリスクが上がったり、歩行が困難になって、寝たきりになってしまうとADLやQOLの低下が伴い死にいたる場合もあるという、軽く見られがちだが実は非常に深刻な病気であるということを知った。しかし、逆に考えれば、その終末状態としての骨折の予防が出来ればそれらの問題の大半が回避できる疾患ともいえる。骨粗鬆症は遺伝要因の影響が強い疾患ではあるが、環境要因の改善によってもかなり予防が期待できるので、予防医学の役割の大きな疾患である、と書いてあり、興味をもったのでosteoporosisをもう一つのキーワードとして選んだ。

ビデオによると、SNPは、単独で起こっただけでは特に問題はなく病気には直結しないが、いくつかのものが複合的に組み合わさることによって疾患が現れるというようになっているらしい。骨粗鬆症も、教科書によると、単一遺伝子の異常によるわけではなく、骨代謝に関連するいくつかの遺伝子多型の影響を受けて発症するようだ。今回選んだ論文ではGnRH関連領域のSNPが取り上げられているが、Pubmedで同じキーワードで検索した他の論文も読んでみると、GnRHのようにエストロゲン分泌に関係する酵素に異常が起きるものもあれば、ビタミンDの吸収に関係するインターロイキンに関係する酵素の異常を引き起こすものもあったり、実際、骨代謝においても本当に様々な箇所でSNPによるアミノ酸変化から酵素の変化が起こっているということがわかる。ビデオでは、「変化した遺伝子の数のみならず、組み合わせによっても重症度が異なる」といっていて、それは何故なのかいまいちよく解らなかったが、納得した。影響を受ける箇所が変われば影響を受ける酵素も変わってくるし、それぞれの酵素はそれぞれ違った機能を担っているのだから、その組み合わせによって(どことどこが障害されるかによって)重症度に違いが現れるのだ!

また、SNPは、骨代謝に関連する酵素にのみ影響を与えるのではなく、アルコールや薬剤を分解する酵素などにも影響、違いをもたらす。これを活かして、その人の遺伝子型によって投与する薬剤の種類や量を変えることによって、その人に一番あった治療をしましょうという、いわゆるオーダーメイド医療と呼ばれるものが今非常に注目、研究されているようだ。これについては、分子生物学の授業で少し習い、その時もあまりにも夢のような話で感心したのだが、今回のビデオでもまたいくつかの具体例などが出てきて、本当に画期的な話だよなーと改めて感心してしまった。私も今まで何度か病気にかかり、その度に色んな薬を買ったり与えられたりして飲んできたが、それらの箱や処方箋には、大人と子供で適当な摂取量が異なるようなものはあるものの、基本的には誰が買っても「毎食後2錠ずつ」とか「1日3錠」とか決まった数が同じように書かれており、「この症状を示す人にはこの薬をこれだけ!」というのは医師にとっても私たち患者側にとっても当たり前のように行われていて、そこに何の疑問も持ったことがなかった。でも、これもよくよく考えてみれば、一人ひとり遺伝子や体質、生活環境、他に罹患している病気などが違うのだから、それぞれに合う薬やその量が異なるとしてもなんら不思議な話ではない。これを実現させることで、薬剤摂取量を減らせるなら、患者にとっての負担も少なくなるし、医療費の削減にもつながる(逆に摂取量を増やさなければならなくなる人もいるかもしれないが・・・)かもしれないし、副作用などのリスクもかなり減らすことができるかもしれない。本当に願ったり叶ったりな話である。さらには、ビデオの最後で、SNPの更なる応用として、ICカードに自分の遺伝情報を入れて持ち運べるようにし、どこの病院に行っても(しかもATGCは全世界共通なので日本のみならず海外でも!英語とコミュニケーションが苦手な日本人にとってなんて画期的!!)その人にあった治療が受けられるようになるかもしれないという話が出ていた。これについては、個人情報のことなどもあるので、まだまだ実現は難しそうだが、今の医療技術の進歩の速度からすればいずれ本当にそんな日も来るかもしれない。しかし、このオーダーメイド医療、ビデオではほとんど長所ばかり挙げられていて本当に夢のような話のようだが、ふと疑問に思ったことがある。ビデオでは、糖尿病や肥満など、特定の疾患に絞ってそれを専門的に研究、治療している医師がそのオーダーメイド治療を取り入れ、実践に移し、成功しているという例しかなかったように思う。確かにそれなら用いる薬の種類も少なくて済むし、一人ひとり遺伝子型を調べてその人にあった薬の組み合わせや量を考えて処方するのは可能かもしれない。しかし、一つの疾患にだけ絞って治療している医師というのは、日本においては臨床医の中でもほんの少数ではないだろうか。多くの臨床医はきっと複数の疾患を扱い診療、治療していると思うし、一人ひとりの遺伝子タイプによって、薬の種類や量の組み合わせを変えるとなれば、医師によってはそれはそれは莫大な量の薬を扱わなければならなくなってしまう。またそれを扱いきる知識も伴わなければならない。そうなったとしても、なお、その「オーダーメイド医療」は実現し円滑に進んでゆくのだろうか・・。

医療技術の開発、進歩により、医療はどんどん複雑なものになってゆく。どんどん治せる病気は増え、患者の身体的、金銭的負担も減ってゆく。患者の立場で言えば、本当に夢や希望の湧く話も多いし、それらのことを考え、実現させてきた方々には本当に頭の下がる思いである。しかし・・、これから医療従事者となってゆく立場でみると、その複雑で急速な渦の中に入ってゆくのは、正直なところ少し不安である。ぼーっとしていたら、あっという間に流されてしまいそうだ。流されないようにするためには・・日々努力である!!きっと。「医師は生涯勉強」という言葉をよく聴く。ただでさえ今までの医師がそう思って実行してきたのだから、これからの時代の医師はもっともっと勉強しなければならなくなるだろう。時代の流れとともに、そして医療の進歩とともに、医師も柔軟な思考と好奇心を持ち、変わってゆかなければならないのかもしれない・・。

5.まとめ

今回は、ビデオと論文を参考に、主に「SNPとosteoporosis」に焦点を当て、最新の医療技術と今後について考えた。骨粗鬆症や肥満、動脈硬化など、私たちに身近ないわゆる「生活習慣病」は、徐徐に進行するものが多く、はっきりとした原因はわかりにくいが、掘り下げていくと遺伝子レベルでの個人の違いがあり、それが環境要因などと相互作用をおこし発病にいたることがわかってきた。今のところ、その遺伝要因自体を操作することはまだ難しいが、環境要因の改善や、それぞれの遺伝子タイプにあった治療法が検討されている。一つの病気をとっても、リスク要因は沢山あるし、用いる薬の種類、組み合わせもいく通りもある。さらには、そのSNPを代表とする遺伝子レベルでの個人の違いを明らかにすることにより、様々な角度から更なる医療技術の開発が試みられている。これらが成功、実現していけば、将来はより健康な暮らしが人々には保証されるかもしれない。しかしその一方でこれからの医療従事者は、より高度な知識や柔軟性、容量、好奇心などが必要とされることは否めない。近年、社会では膨大な量の情報が溢れかえり便利化はしてきたものの、益々その複雑さは増している。医療の分野においても確実にその波が来ているのだということを、今回ビデオや論文を通して改めて実感し、これから進む先に控えている世界に大きな期待と不安を抱いた。このレポート作成において得たことを活かして、今後の医学生、そしてその後の医師としての過ごし方を再考し、私なりにできることを見つけ、努力していきたい。