2012.12.21.

_thumb.JPG) |

岡山県立大学で,第13回「おかやま生体信号研究会」例会でした。 |

_thumb.JPG) |

_thumb.JPG) |

_thumb.JPG) |

_thumb.JPG) |

_thumb.JPG) |

山崎先生が当番世話人という感じで,お疲れ様でした。よい例会でした。結構,面白い講演が多かったです。

岡山県立大学は,昔は,倉敷市天城に短大としてありましたが,総社市のこの地に移って,でも,もう20年らしいです。

広いキャンパスで・・・川崎医科大学からするととっても羨ましい・・・・・

今日はあいにくの曇り空でしたが・・快晴の時も,素晴らしいでしょうね!

_thumb.JPG) _thumb.JPG) _thumb.JPG) _thumb.JPG) _thumb.JPG)

少しだけ晩秋や初冬も感じられたし・・・・

赤い実はハナミズキ???

近代的な建物ばかりです。

デザイン学科もあって・・・作品が庭にもありました。

_thumb.JPG) _thumb.JPG) _thumb.JPG)

終了時には,もう真っ暗で,雨も降り出してしまいましたけれど〜〜〜

今日の「ちょっと寄り道/ブラ@タケミ」は・・・大学から向かう途中の造山古墳!

なんとも壮大・・・国内4番目の大きさです。

これまでも山城とか畑とかにも使われていたそうで・・・縁まで・・・民家もあります。

本当に,普通に生活されている民家の脇をすり抜けて登っていくのは,ちょっと恐縮ですが・・・クロネコちゃんも,こちらを見ていました。

前方後円墳の・・・「方」の上には,荒神社がありました。

ここには石棺のふたの残存箇所もあるそうです。

鐘楼などもあるのは,神仏一体の名残でしょうか・・・。

ぐるりと神社を回ります。

西・南の方向には,榊山古墳,そして千足古墳

古墳群が密集しています。

さて,「後円」の方へ行ってみましょう!

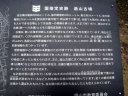

【墳丘の長さでは、全国第4位であり、墳丘に立ち入りできる古墳としては日本最大である。1921年(大正10年)、陪塚とされる中小古墳6基とともに国の史跡に指定されている。墳丘の長さ約350メートル、後円部復元径約190メートル、後円部高さ約29メートル、前方部幅215メートル、高さ25メートル、前方部の頂が壇状の高まりになり、三段築成の墳丘をもつ超巨大古墳で、岡山県では1位、全国では大仙陵古墳(約486メートル)、誉田御廟山古墳(約420メートル)、上石津ミサンザイ古墳(約360メートル)につぐ4番目の大きさである。周囲には榊山古墳(造山第1号墳)や千足装飾古墳(造山第5号墳)など6基の陪塚がある。現在に至るまで、本格的な学術調査が行われておらず、内部は未発掘である。特徴として、墳丘の長さに対して後円部の割合が大きいことが挙げられる。大きさから古代吉備にヤマト王権に対抗しうる、または、拮抗した強力な王権(吉備政権)があったとする見解もある。一方で、吉備の首長ではなく、中央の大和王権が造った古墳であり、その被葬者も倭王の一人ではないかと見ている研究者もいる。天皇陵に比定されている上位3古墳をはじめ近畿地方の巨大古墳が宮内庁により国民はもちろん学者・専門家も内部への立ち入りが禁止されているのに対し、ここは立ち入り出来る古墳では国内最大のものであり、全国的に見ても貴重である。なお、総社市にも同音の作山古墳(つくりやまこふん)があり、地元では造山古墳は「ぞうざん」、作山古墳は「さくざん」と区別して呼んでいる。墳丘形状・埴輪などから考えて、本古墳の築造時期は5世紀前葉末から中葉はじめ頃と推定されている。】という古代ロマンの真っ只中です。

なんか上は広場になっていますが,でも,お墓の上なんですよね!

鬼ノ城・庚申山・高松稲荷も見えますが・・・ズームの限界

吉備の穴海といって,その昔は,浅い海だったのですね,このあたり・・・。

元々,少し岡というか小高いところだったようではあります。

長く近くの倉敷に住んでいましたが,実は,訪れるのは初めてでした。

季節によって,また異なった顔貌を示してくれるのかも知れません。

この辺りの方々が中心でしょうか,「蘇生会」があるようです。

この銀色のポールは最初は,方位標かとも思いましたが,多分,イベントとかの時の,幟を掛けるのではないでしょうか?

登り口の屋根瓦の上に・・・案内図が・・・「ボランティアガイド/蘇生会」作です。勉強になります。

さて,再び,駐車場まで戻ってきました・・・西平孝史 作 の黄金に輝く「吉備の大王」像もあります。

さて,そこから県立大学の方へ・・・なんと雪舟(畫聖)の生誕の地が・・田畑の真ん中に,アクセスの通路もなく残っていました。

【雪舟(せっしゅう、応永27年(1420年) - 永正3年8月8日(諸説あり)(1506年))は、室町時代に活動した水墨画家・禅僧。「雪舟」は号で、諱(いみな)は「等楊」(とうよう)と称した。備中に生まれ、京都相国寺で修行した後、大内氏の庇護のもと周防に移る。その後、遣明船に同乗して中国(明)に渡り、李在より中国の画法を学んだ。現存する作品の大部分は中国風の水墨山水画であるが、肖像画の作例もあり、花鳥画もよくしたと伝える。宋・元の古典や明代の浙派の画風を吸収しつつ、各地を旅して写生に努め、中国画の直模から脱した日本独自の水墨画風を確立。後の日本画壇へ与えた影響は大きい。現存する作品のうち6点が国宝に指定されており、日本の絵画史において別格の高い評価を受けているといえる。このほか、花鳥図屏風など「伝雪舟筆」とされる作品は多く、真筆であるか否か、専門家の間でも意見の分かれる作品も多い。代表作は、「四季山水図(山水長巻)」「秋冬山水図」「天橋立図」「破墨山水図」「慧可断臂図」など。弟子に、秋月、宗淵、等春らがいる。】ですよね!

そして【応永27年(1420年)、備中赤浜(現在の岡山県総社市)に生まれる。生家は小田氏という武家とされている。幼い頃近くの宝福寺に入る。10歳頃京都の相国寺に移り、春林周藤に師事、禅の修行を積むとともに、天章周文に絵を学んだ。】それがここなんですね。

畦道には,冬到来でも,花咲かんとする野草が・・・

|

![]()