212.5.31.

名古屋から東京へ,そしてMAXときで浦佐駅へ!

2階建てはJR東海までの利用がほとんどの僕にはドキドキです。でも1F座席は,ほとんど防音壁で何も見えなかった!

それでも新潟県に入ってからかな? 車窓の風景を楽しめました,山にはまだ雪が!

そして,まずは浦佐駅まで行って! 荷物を宿舎に預けましょう!

八海山だと思うけど,雪がしっかりと残っています!

これまで,新潟まで直行で新幹線は経験ありましたが,上越線に乗車は初めてです。

今回の日本臨床環境医学会の会長である鈴木先生が学院長を務めらっしゃっている北里の専門学校のバスもいました。

六日町まで上り列車で二駅! コシヒカリの産地の田園風景が広がります。

八幡神社が車窓を通りすぎて・・・六日町です。

ここから銭淵公園へ・・・FMゆきぐに,そして廣井橋跡!

そこには,小録と桂姫の像が,そして足湯が

あら,恋人の聖地だって・・・そして小泉ニロさんのボサノバが聴けるんですって。。。CD2枚持っているよ!

橋桁には,直江兼続公の「愛」の兜飾りが・・・・

六日町大橋です。

魚野川の土手沿いに歩きます!

そして,銭淵公園へ・・・その様子は別サイトで紹介しています。

可憐に水仙です。

2012.5.31.編集委員会,理事会,会長招宴の後,浦佐に戻ります。

六日町大橋と袂の神町児童公園にはイルミネーションが!

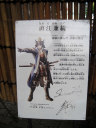

そしてびっくり,商店街のあちこちに・・・戦国武将の等身大フィギア!!

石田三成です。

真田雪村です。

名酒:八海山の酒造さん。

駅前通りの杭っていうか・・・いろんな絵が・・・

夜の六日町駅・・・この棟方志功氏のアートミュージアムには結局,寄りませんでした。

駅には,今日(5/31)に歩き回った場所の地図もありました。

今度はブルーを主体の列車が来ました。高校生たちも最終便まで勉強? 部活?

ドアのレールのところから冬には熱気が出てくるそうです,さすが雪国! そして,列車の近隣の案内では,会津や酒田まで載っています。

2012.6.01.

さて,日本臨床環境医学会第一日目です。上越線が浦佐→六日町,時間に1本なので,少し余裕をもって六日町に到着!

北越急行「ほくほく線」はスマートなブルー!

まだ朝が始まったばかりで・・・・山間には霧が立ち上っています。

市役所前を通過!

この看板は雪国仕様ですよね!きっと

御堂がいくつか・・・平手川観音堂〜大神宮などの様です。

拝殿の中に,おおきな提灯(っていうのかな?)が飾ってあるのですね。

そして…武将フィギア!

上杉謙信です。

そして,直江兼続,登場です。

足湯もあります。

さて,まだ,開演まで時間があるので,会場の市民会館の奥の神社:金毘羅神宮と八坂神社まで・・・。

丁度,朝日が神社の背中から・・

【八坂神社春祭りの夜に、前年婿になった人や嫁を貰った新郎を胴上げする。400年以上前に当時の坂戸城主・長尾政景公が立派な農兵を育てるために始めた奇習。】があるそうです。

ここでも,先ほどの観音堂にお参りされてらした女性が熱心にお参りをされていました。

丁度,神社の後ろは壁もなにもなく道路で,小学生が通学中!

でも,この神社・・・町の中心って感じですよね!

金毘羅さんにも八坂さんにも・・・提灯が拝殿には下がっています。

道路を挟んで向かい側には,寺院が・・・いくつか

寺町って感じでしょうか?

八坂神社のお隣も,吉祥院さんです。

さて,お寺さんの横を抜けると・・・市民会館に出ますね!

2012.6.01.

日本臨床環境医学会一日目が終了して,懇親会は,また,龍言さん,少し時間があるので,徒歩で,南回りで行ってみましょう!

三国街道と清水街道の追分です。

【三国街道(みくにかいどう)は、中山道の高崎から分かれ、北陸街道の寺泊へ至る街道である。三国峠は関東と越後を結ぶ交通路としてきわめて古くから利用されており、上杉謙信の関東遠征の際に重用された。 主要街道としての三国街道は、近世(江戸時代)に参勤交代に利用されるようになってから重要視されるようになった。】:【塩沢町清水集落である。この集落が面した街道の歴史は古く、足利時代には大体の街道筋が成立していたようである。その後、上杉謙信の関東出陣に際しては、この”清水通り”が多用されていた。しかし、永禄3年(1560)に小田原城北条氏康に敗れて以来、「清水通往来停止」となり、この通りは、関東と越後を結ぶ街道としての実権を三国街道に譲ることになる。その後、清水通りは明治18年(1885)の国道昇格で三度脚光を浴び、宿場としての機構も整う。江戸時代、越後ー江戸の交通は豪雪、山岳地帯の越後山脈越えより遠回りながら、街道が整備された信州経由が普通だった。それが明治になると政府は、日本海側の要港新潟の近代化と東京ー新潟間の道路整備を課題とした。そこで外国人技師に新道開削計画の作業を依頼、三国越え、清水越えの両ルートについて現地踏査させた。その結果、それまで主に利用されていた三国街道よりも、急坂、急カーブの少ない適当と決定し、工費35万円を投じて整備が行われた。】だそうです。

月が昇り,日が沈んでいきます。

そして,親子連れ!

軒先がガラスで囲ってるのも,雪国ならではでしょうね。

魚野川の土手沿いに歩きましょう! こういった田舎の風景って,郷里もそんな感じだから,好きです。

刻一刻と黄昏が辺りを包んでいきます。

西の山に日は沈む。

のんびりとした盆地の風景が広がります。

ふと見かけた御宅は,なんだか寺院の様であったり・・・

道沿いに・・山際の永昌庵さんの石碑なども・・・

2012.6.02.

日本臨床環境医学会二日目・・・今回は,前日より1本遅い列車で六日町へ! すぐに市民会館へ!

駅の様子と看板

この距離ってたぶん東京からですね,きっと。

どのおうちにも灯油缶でしょうか? 雪国です。北海道ではよく見かけますね。

市役所横の石碑

ちょっと名残惜しい感じ!

特急「はくたか」が通過していきました!高校生はでも,どこでも変わらないように見えます。そして,緑の列車と青の列車は,ほぼ同じ時刻で上下線,発車です。

|

![]()